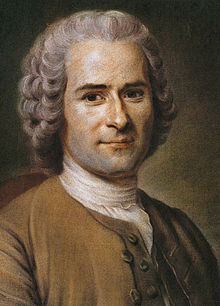

(1712-1778)

|

Philosophe français de l' « époque des lumières ».

Représentant l'aile gauche de la bourgeoisie (le tiers état), de la

démocratie bourgeoise ascendante, il fut l'éloquent avocat de la

lutte contre l'exploitation féodale et l'absolutisme et défendit la

théorie de la « souveraineté populaire » qui fut réalisée dans la

lutte révolutionnaire plébéienne des Jacobins. Rousseau établit sa

critique du système féodal sur la conception abstraite et nullement

historique de l'égalité naturelle, de la condition heureuse de

l'homme dans le communisme primitif et de la supériorité de la

nature et des relations naturelles sur celles de la société.La théorie de l'homme isolé qui s'unit aux autres s'est exprimée de la façon la plus frappante dans l'ouvrage de J.-J. Rousseau, Le contrat social , paru en 1762 : l'homme naît libre à l'état de nature. Pour protéger sa liberté, il entre en relations avec d'autres hommes, et c'est sur la base d'un « contrat social » que se crée une société, un État (Rousseau ne distingue pas l'État de la société). « Le traité social a pour but la conservation des contractants » (Livre II, chap. V). En fait, Rousseau étudie, non pas l'origine réelle de la société ou de l'État, mais la question de savoir comment, au point de vue de la « raison », il faut concevoir la société, c'est-à-dire, comment il faut bâtir une société ordonnée. Celui qui a enfreint le « contrat » est passible d'un châtiment. Si les rois abusent de leur force, il faut les chasser, - telle est la conclusion. Voilà pourquoi, malgré l'inexactitude absolue des conceptions de Rousseau, sa doctrine a joué un rôle révolutionnaire au plus haut point, pendant la grande Révolution française. |