中文马克思主义文库 -> 保罗·斯威齐 -> 垄断资本:论美国的经济和社会秩序(1966)

八.论垄断资本主义的历史

塞尔索·富塔多写道:“单单构造一个抽象的模型并对它怎样运转提供说明是不够的;同样重要的是,必须表明在应用到历史实际时,这样一个模型具有说明的效果。”〔注:塞尔索·富塔多,《发达与不发达》,伯克利和洛杉矶,1964年,第1页。〕根据我们的模型,垄断的成长产生了一种强大的剩余增长趋势,而同时又不能提供足够的吸收剩余的机构。但是,不会被吸收的剩余也就是不会被生产出来的剩余:它只是潜在的剩余,它在统计上留下的痕迹,不是在关于利润和投资的数字中,而是在关于失业和未被利用的生产能力的数字中。如果象大多数经济学家和历史学家似乎都同意的,我们能够把垄断在美国的成长从大约南北战争〔注:美国南北战争是在1861—1865年进行的。——译者〕的终了时算起,我们应当能够表明,我们的模型在说明上一世纪的经济史时是有效的。

而在对于社会的分析中,即使是一个非常好的理论也不可能在历史记录中找到直接的和明白的确证。它所识别的力量和趋势不是在真空中发生作用的,它们可能在或短或长的时期内被没有包括在这个理论中的其他的力量和趋势所抵消或中和。没有人会认为,例如,飞机的航行否定了地球引力定律。但是,重要的是,也应当把这些起反作用的力量找出来,并表明事态发展的实际进程是包括在理论中的力量和起反作用的力量的交互作用所产生的合乎逻辑的和始终如一的结果。我们不能只是说,包括在理论中的力量在起作用,但是被没有指明的那些起反作用的力量所抵消了:这无异是自己招供这个理论是空洞的和无用的。

2

如果日益增长的垄断所产生的萧条效果的作用不被制止,美国经济在十九世纪终了之前会早已进入一个停滞时期;而资本主义也不可能一直存在到二十世纪的下半叶。那末,究竟有哪些强大的外部刺激,它们抵消了这种萧条效果,使经济在十九世纪的最后几十年相当迅速地成长,并在二十世纪的开头三分之二的时间内(有几次重大的打断)也是这样呢?〔注:我们称这些刺激为“外部的”,并不是说从任何最终的意义来说它们都是外部的,而只是说,相对于我们企图包括在我们的理论模型中的那一方面的现实而言,它们是外部的。从目前分析的观点来看,它们依然是外部的,国为我们不是企图去说明它们的原因,而只是去考虑它们的效果。〕根据我们的判断,有两种这样的刺激,我们区分为(1)划时代的发明,和(2)战争及其后果。

(1)我们称这样的发明为“划时代的”:它们震撼了经济的整个格局,从而在它们直接吸收的资本之外,创造了大量的投资出路。显然,一种发明要能当得起这个称号,它就必须对经济活动的地理位置和产品的构成两者予以深刻的影响。尽管关于发明在资本主义历史中的影响虽然还有辩论的余地——以及进行研究的必要——我们认为,只有三种发明真正合乎“划时代”这个标准:蒸汽机,铁路和汽车。每一种都在经济地理上造成了根本的改变,伴随着国内移民和整个整个的新居民区的建立;每一种都要求有许多种新商品或劳务的生产或使之成为可能;每一种都直接地或间接地为整个一系列的工业产品扩大了市场。

似乎很清楚,蒸汽机和汽车二者所开辟的投资出路,远比它们本身所吸收的资本为多。蒸汽机生产工业在整个经济中从来不曾显得很重要,但是没有蒸汽机,我们称之为工业革命的那种经济生活的巨大变革就不可能发生。因此,十八世纪末和十九世纪初投资的很大一部分可以归之于蒸汽机。汽车工业对于资本的需求,间接的影响也比直接的影响大得多。都市郊区化的过程,连同伴随它的全部住宅、商业和公路建筑,全都是由汽车推动的。石油工业比任何其他美国工业需要投入更多的资本,它主要也是汽车的产物;还有几个其他的主要工业(橡胶,玻璃)也同样是依附于汽车的。许多服务“行业”也是随着汽车成长起来的,例如加油站和修理店,汽车游客旅馆和假期游览胜地。显然,所有这些投资出路所吸收的资本数量,要比汽车工业本身的投资大许多倍。

可是,铁路在资本主义的历史中占居一种独特的地位。在十九世纪下半叶和二十世纪的最初年代中,铁路网的修建直接吸收了大量的资本。按十年计算的资产增长普查材料表明,从1850年至1900年,铁路投资超过了所有各个制造工业部门加在一起的投资:这个印象也由库兹涅茨的最近计算所证实。〔注:西蒙·库兹涅茨,《美国经济中的资本:它的形成和资金来源》,普林斯顿,1961年,第198页。〕在1880至1900年间,净私人耐用资本的形成在库兹涅茨的四个主要部门中的百分比分配如下:

| 农业 | 12.0 |

| 采矿业 | 6.5 |

| 制造业 | 31.4 |

| 各个管制工业部门 | 50.1 |

| 共计 | 100.0 |

库兹涅茨不曾对铁路提供单独的估计,但既然铁路当时在“各个管制工业部门”中无疑是最大的一个,我们可以确有把握地说,在十九世纪的最后二十年,即垄断化过程真正进行的时期,私人资本形成约有百分之四十至五十是在铁路方面。投资这样集中于一个工业部门,在以前或以后的任何时候肯定都是无与伦比的。如果我们加上铁路对经济活动从而对投资的间接效果——在范围和数量上无疑地堪与蒸汽机和汽车的间接效果相比——我们可以看到,这一种发明真正是统治了资本主义发展的半个世纪。〔注:在其他方面,铁路在资本主义发展中也起了决定性的作用,特别是,正是在这里,垄断资本主义制度中的典型企业单位,即巨型公司,采取了它的特殊形式。根据宾夕法尼亚铁路一个股东委员会1874年的报告(现存哈佛大学图书馆)中提供的数字,宾夕法尼亚铁路(当时也象现在一样,是全国最大的铁路)有资产约四亿美元,在其他方面也密切符合上面第二章所举的公司范例。直到十九世纪九十年代,类似的公司才开始在工业中普遍出现,此时相应的金融机构和法律形式已充分发展了。〕

在这三种发明之外,其他的发明自然也具有深远的经济效果,但是我们相信,就我们所研究的问题——剩余吸收的充足与否——而论,甚至没有一种是能同上述三种接近于平等地位的。电力或许是主要的竞争者,但比起在发展时间上和它重迭的铁路和汽车来,它的投资效果肯定要小得多。电力比起蒸汽来,是一种更有效的和更具伸缩性的动力,但输送成本的格局是类似的。因此产生了一个极端重要之点:电力不曾象铁路和汽车那样,在经济地理上引起一次根本的和逐渐增大的改变。在这些年中,电力诚然使得必须在各个中央发电站上投入大量资本,在这种程度上它开辟了新的出路。但在它的最重要的用途之一即照明上。它代替了煤气,后者如果按照人口和收入的比例去发展,就会需要大量继续不断的投资。总而言之,看来似乎是,甚至象电力这样一种主要的技术突破,对于剩余吸收过程的效果也必然是相当小的;正如我们在第四章所论证的,对于从我们今天的科学和工业实验室中产生的各种发明来说,情形就会更加是如此。〔注:参阅上面,第91—102页。〕就剩余吸收的过程而论——虽然不一定是就生活水准或劳动生产率的可能提高这一类其他的问题而论——使一种发明变成意义特别重大的,是它震撼经济生活的整个格局的程度如何。而在这一方面,蒸汽机、铁路和汽车是自成一类的。

(2)在第一次世界大战以前,经济学家把战争只当作对历史趋势的没有特殊意义的干扰看待的习惯,很可能是颇有道理的。归根到底,在十九世纪的大部分时间内(从各次拿破仑战争以后),把主要资本主义国家一齐卷入的战争为数甚少,并且——除了美国南北战争这个唯一的例外——时间短暂,经济影响相当小。似乎很可能:如果这些战争不曾发生,这个时期资本主义的经济史也不会有很大的不同。(诚然,对于殖民战争并不能这样说,但是这种战争的重要性,不在于它们的直接经济影响,而在于由此建立的各个帝国。因此,从这一点着眼,谈帝国主义的经济重要性比谈战争在经济上的重要性更为正确。)

二十世纪的经验同十九世纪的经验恰好相及。十九世纪开头是十五年的战争,然后是和平发展居于统治地位。二十世纪头十五年是(相对的)和平,从此以后,整个世界继续处于毁灭性的战争或其后果的影响之下。显然,在处理二十世纪的经济史时,把战争看作好象只是对于本来是和平的发展进程的一种干扰,无异是把在形成现实的轮廓中起主要作用的力量抽去。没有一个头脑正常的人会这样主张:没有战争,二十世纪的经济史也会象它实际上的情形那样。因此,我们必须把战争纳入我们的说明图式中,我们提议这样来作:把战争和划时代的发明一道,包括在主要的外部刺激之内。

从其所产生的经济结果来看,战争必须分为两个阶段:作战阶段和后果阶段。两者都震撼着经济;战争越是全面,它经历的时间越长,对经济的震撼也就越激烈。因此之故,象1914—1918年和1939—1945年这样的世界大战,在经济方面就同划时代的发明相似。

在作战阶段,军事需求自然是急剧上升,资源被转移到满足这种需求的各个经济部门;民用需求由于价格上涨和配给两者的某种结合而削减。就民用耐用品(生产资料和消费品)而(衬衫多次换洗,汽车共同使用,房子挤着住,继续使用通常会废弃的设备,等等)。现有厂房设备转用于军事生产,大多数新投资也导向同一用途。住宅建筑减少到军用生产工人和军事人员所必需的限度。总之,不仅全部生产升到现有资源所定下的限度,而且经济生活的整个格局根本改变了。

这就为后果阶段布置了舞台。战时格局理所当然地具有暂时的性质,而在战争终了时必然要恢复到以前存在的某种状态。可是,这种恢复不只是简单地走回头路。在作战阶段,原有的民用资本和耐用消费品的使用强度比通常更大,增加的数量微不足道,甚至不能再用的东西的更新在很大程度上也中断了。除了军事供应和生产这种供应的能力,社会的能供再生产之用的财富已趋于缩减,而人口的增长又加剧了正在形成的稀少和短缺。这就是主要战争终了时存在着需求广泛积压不得满足的根源。在有限的范围内,这种积压能够通过把军事工厂转到民用生产来满足。但是,有许多以前在军用生产能力上的投资是过于专门化了,或者在地理位置上不适宜,因此不适合于民用生产,必须予以废弃。这样,就创造了投资出路,在未来几年中能吸收大量的剩余。

对于作战阶段和后果阶段的这个素描自然能够予以展开和阐发。对于在税收、货币、物价管制、配给等等方面采取的不同政策的特殊效果可以进行分析;对于两个阶段之间的间隙的性质可以进行探索;对于作战地区的战时破坏的额外效果可以进行估计,如此等等。但我们的目的只在说明历史过程的最广阔的轮廓,为此,只要知道有这两个阶段存在,每一个在一定的时候对剩余的吸收具有决定性的影响——一个是通过军事机器的极大需求,另一个是通过在作战阶段造成的民用需求的积压——也就够了。

我们现在为之寻求答案的问题可以表述如下:垄断资本主义能生产出比它所能吸收的更多的剩余的趋势,可以由主要的外部刺激予以中和,甚至加以克服;但当这种刺激减弱或消失时,它又会以其独特的方式表现出来。垄断的成长可以从1870年左右算起,此后一直在继续进行,虽然步调有快有慢〔注:有着大量文献否认这一点,这些文献有许多是由M.A.阿德尔曼的著名论文《工业集中的测度》(《经济学和统计学评论1951年11月)引起的。这一点可能是实在的:按四个(或八个)最大的出售人所控制的市场份额来下定义,平均的工业集中比率很少变化。可是,这是垄断权力的一个蹩脚的指标。首先,它完全没有考虑到学习的过程,其重要性我们在第二章已经着重指出:在今天控制一个市场的四个公司比在1900年控制同一个市场的四个公司知道怎样更加有效得多地追求自己的最大限度的利润。第二,这个比率只适用于各个个别的市场,因此,对于典型的巨型公司扩充到成为许多市场的统治因素的程度没有提供什么线索。可以举例来说明这一点:假定一种经济包含四个工业部门,每一部门有四个公司。在第一时期,共有十六个公司,每一市场有四个公司。在第二时期,在经过一系列的合并以后,每一市场有四个出售人,但一共只有四个公司,每一个公司现在都进入了所有四个市场。似乎很明显,这代表着垄断势力的巨大增长,尽管工业集中比率不变。我们只须补充一句:有着充分的证据,证明从这种全面意义讲的集中正在不断增长。例如,1957年参议院的一个委员会报道了最大的制造业公司所增加的价值总额的百分比如下,用1954年同1947年比较:

| | 1947 | 1954 |

| 最大的五十家公司 | 17 | 23 |

| 最大的一百家公司 | 23 | 30 |

| 最大的一百五十家公司 | 27 | 34 |

| 最大的二百家公司 | 30 | 37 |

(《美国工业的集中》,美国参议院司法委员会反托拉斯和垄断小组委员会报吿,第85届国会,第1次会议,1957年,表1。)向同一委员会最近提供的证词对于这种趋势作了进一步的肯定。卡迪纳·C.米恩斯在1964年7月1日作证说:一百家最大的制造业公司控制了1962年制造业中所使用的土地、建筑物和设备的百分之五十八,而在1929年为百分之四十四。如果把象存货、应收帐款这样的流动资产也包括进去,这一百家最大的公司在1962年控制了百分之四十九,而在1929年为百分之四十。(《纽约时报》,1964年7月2日。)〕①因此,我们可以假定,生产过多剩余的趋势的发生作用,已经历时八九十年,它的强度一直在不断增长。在多大程度上它已被主要的外部刺激所抵消,又在多大程度上它已经表现出来,支配着重大事件的进程呢?

首先,没有证据证明,剩余吸收问题在1900年以前正在变得越来越困难。关于失业率或利润率没有可靠的数字,但是资本积累率,根据库兹涅茨的估计,在十九世纪八十年代和九十年代都比在七十年代高。〔注:库兹涅茨关于这三十年中能供再生产之用的财富増长率的年度百分比如下:1869—1879年,四点一;1879—1889年,四点九;1889—1899年,四点九。西蒙·库兹涅茨,《1869年以来的国民生产》,纽约,1941年,表IV(第228页)。斯坦德尔从这些数字出发,估计私人商业资本的增长率如下:1869—4879年,百分之三点九;1879—1889年,百分之四点八;1889—1899年,百分之四点五,J.斯坦德尔,《美国资本主义的成熟与停滞》,第160页。〕为什么这个时期的暴风雨般的垄断化运动没有显出剩余吸收困难的增长呢?

从我们看来,答案似乎是很清楚的。这是铁路的时代,铁路在十九世纪的最后二十年吸收了全部私人投资的将近一半,并开辟了更多的大量投资出路。说过多剩余生产的趋势为铁路化所淹没,似乎是完全合理的。

但这就引起了另一个问题:铁路时代的终点究竟应当定在什么时候?在这里,按十年或按世纪来谈问题的习惯虽然通常是方便的,却可能把我们引入困境。如果我们能够把注意力局限于每十年的平均数,把铁路时代的终点定在1900年,那会显得很整齐。可是,考察逐年的数字,显然会得出不同的结论:的确,铁路投资在十九世纪九十年代,特别是在1892—1896年的长期萧条中,有明显的衰退,但是大约在十九世纪终了时,又有着强大的恢复。真正的转折点是由1907年的危机带来的,它使铁路投资突然锐减,从此以后,这种投资经常处在低得多的水平上。表8把1900—1907年同1908—1915年两个时期中各种最重要类型的铁路资本拿来比较。

表8 铁路资本的增长:年度平均数(千单位)

| | 1900—1907年 | 1908—1915年 |

变动百分比 |

| 路轨铺设哩数a | 5.1 | 2.8 |

-45.1 |

| 机车增加数b | 2.3 | 1.4 |

-40.5 |

| 运输车厢增加数b | 87.0 | 43.8 |

-49.4 |

a 年历年度。

b 6月30日终止的年度。

资料来源:《美国历史统计:殖民时代至1957年》,第2次印刷,华盛顿,1961年,第428—430页。 |

还可以合理地假定,虽然我们不知道怎样去从统计上加以证明:铁路所造成的新的经济地理格局和新的国民产品构成到1907年已经变得颇为稳定了。换言之,甚至在南北战争之前即已开始的大震动,大体已经过去了。如果我们在这一点上是正确的,那末,资本主义历史中最大的外部刺激是在1907年失去了它的惊人力量的。

在这里我们有一个理想的机会来测验我们的理论。一种划时代的发明所提供的动力已经逐渐减小了。下一个划时代的发明,汽车,刚刚在经济舞台上出现,对于整个经济的影响暂时还很小或根本没有。在美国卷入一次大战之前,还得经历一个十年的大部分时间。如果这个理论是健全的,在1907—1915年这个时期就应当有清楚明白的停滞征兆。

而这的确是有的,虽则大多数现今的经济学家似乎都忽视了它们。在三十年代进行的关于停滞的“大辩论”中,我们不记得曾、经遇到任何对1907—1915年这个时期的分析。这是颇为令人惊奇的,因为象汉森和斯坦德尔这样的“停滞论者”,如果能指出第一次世界大战以前的停滞的症状,他们的论据是会得到很大的支持的。〔注:汉森的停滞论观点,主要包含在两卷论文和评论选集中:《完全恢复还是停滞?》,纽约,1938年,和《财政政策与商业循环》,纽约,1941年。斯坦德尔的这种观点,包含在他的《美国资本主义的成熟与停滞》中。〕而对于反对的论据——是由熊彼特所大量强调的,说是一次萧条,即使是象三十年代那样严重的萧条,也不能证明有关长远趋势的东西——是可以有效地预先答复的。〔注:J.A.熊彼特,《商业循环》,纽约,1939年,第2卷,第1036页。〕

关于1907—1915年的停滞的证据共有几种,而对于这个时期的更详尽的研究无疑地会提出更多的证据。以下所述,应视为只不过是一种全面分析的序幕。

第一,全国经济研究委员会所搜集的关于商业周期发生的时间的资料,表明周期格局在1907年以后有了显着的改变。表9显示了这一点,表中包括了该会所计算的从1890年至1914年的七个整个周期。

表9 商业周期的格局,1890—1914年

| 周期顺序 | 整个周期 |

| 持续月数 |

| | 最低点 |

最高点 | 最低点 | 扩张 |

收缩 |

| 1 | 1891年5月 |

1893年1月 | 1894年6月 |

20 | 17 |

| 2 | 1894年6月 |

1895年12月 | 1897年6月 |

18 | 18 |

| 3 | 1897年6月 |

1899年6月 | 1900年12月 |

24 | 18 |

| 4 | 1900年12月 |

1902年9月 | 1904年8月 |

21 | 23 |

| 5 | 1904年8月 |

1907年5月 | 1908年6月 |

33 | 13 |

| | | 平均, |

周期1—5 | 23.2 | 17.8 |

| 6 | 1908年6月 |

1910年1月 | 1912年1月 |

19 | 24 |

| 7 | 1912年1月 |

1913年1月 | 1914年12月 |

12 | 23 |

| | | 平均, |

周期6—7 | 15.5 | 23.5 |

| 资料来源:R.A.戈登,《商业波动》,纽约,1952年,第216页。 |

在头五个周期,扩张大于或大体上等于收缩,而在后两个周期,则收缩大于扩张。平均的扩张和收缩长度大致恰好彼此相反:在头五个周期,平均扩张为二十三点二个月,平均收缩为十七点八个月;在后两个周期,平均扩张为十五点五个月,平均收缩为二十三点五个月。

索普的著名的《商业编年史》所说的情形也相类似。从1890年至1907年的十八年,在索普的定级中,六年得到了毫无保留的“繁荣”级别,还有五年得到略带保留的“繁荣”级别。从1908年至1914年的七年中,没有一年得到了毫无保留的“繁荣”级别,只有三年得到了有保留的“繁荣”级别。〔注:W.L.索普,《商业编年史》,纽约,1926年,第136—142页。〕有趣的是:熊彼特从索普的《编年史》中直接引用了这个材料,他对这个材料的正确性和有用性予以高度评价,并说它很好地表现了他正在分析的1898—1907年和1909—1914年这两个“较短时期”之间的差别。然而他把这一切只写在一个脚注中,而在正文描述这个时期的一段中却使用完全不同的措辞,同索普的定级很少有明显的关系。〔注:J.A.熊彼特,《商业循环》,第1卷,第427页。〕这是很容易理解的,因为在熊彼特的周期史图式中,1898—1914年被假定是同一个长周期的上升阶段相适应的,〔注:熊彼特称之为“康德拉节夫周期”,采用一位俄国经济学家的名字,后者头一个声称在十九世纪至二十世纪初的资本主义历史中发现了一个长约五十年的周期。关于这个周期存在的证据,我们一直认为是脆弱的和不能令人信服的,而熊彼特对于1908—1914年这个时期的模棱两可的处理,亦无助于消除这种印象。〕而关于1908—1914年事实上正是一个正在发展的停滞时期的证据,并不是他最想要予以强调的东西。

第二,在对紧接第一次世界大战前的商业周期至今所作的一种最详尽的研究中,一开头就承认1907—1914年这个时期的特点,并着手加以解释。〔注:W.C.施吕特,《战前的商业周期,1907年至1914年》,纽约,1923年。〕我们从《序言》中引证一段:

这个研究的目的,在于确定在美国造成1910—1911年和1913年的商业萧条的原因。可是,任何这样的研究也包括联系到国外商业状况的正常消长来讨论这两次萧条的过早出现。可以忆及,在1909年的复苏已经顺利进行、一个高度繁荣的时期已经呈现预兆之后,德国、英国和法国的商业正在继续不断地大踏步前进——在那里只是因为农业歉收而发生了一次温和的反作用——而在美国却出现了不曾预期的1910—1911年的萧条。

还可以忆及,当1913年的萧条在美国出现时,世界普遍的商业状况正在接近于一次繁荣周期的终了,然而,即使是这样,当欧洲的商业状况仍在繁荣中时,这个国家却已经陷入了一种萧条状态。

施吕特对于这些事实的“解释”(认为是由于美国银行和信贷机构的缺乏伸缩性)甚至从来没有触及到需求落后这个真正的问题,但是他所找出的事实却并不因此而丧失其重要性。

普通经济史的作家倾向于用相似的方式处理1907—1914年这个时期,虽则这一点对于我们的证据帮助不大,因为他们很可能是大大依靠索普的《编年史》和施吕特的专著作为资料来源。举福克纳的颇受尊重的关于美国进入战争以前这个时期的历史为例:

1909年的上升历时甚短。随之而来的是1910—1911年的萧条,1912年的第二次上升,和1913年的再度下降。1907年的低潮比一般所认为更为重要。从那一年起,到美国在1915年感受到战时繁荣的影响为止,美国经济史基本上是一部关于短促的突然兴隆和衰退的历史。〔注:H.U.福克纳,《放任主义的衰落,1897—1917年》,纽约,1951年。〕

在这里,对这种经蒂表现不佳,即1907年的低潮“比一般所认为的更为重要”的解释,只不过是以命题论证命题。但是福克纳意识到1907—1914年的经济的确表现不佳,这可以认为是在经济史学家中间普遍接受的知识状态的反映。

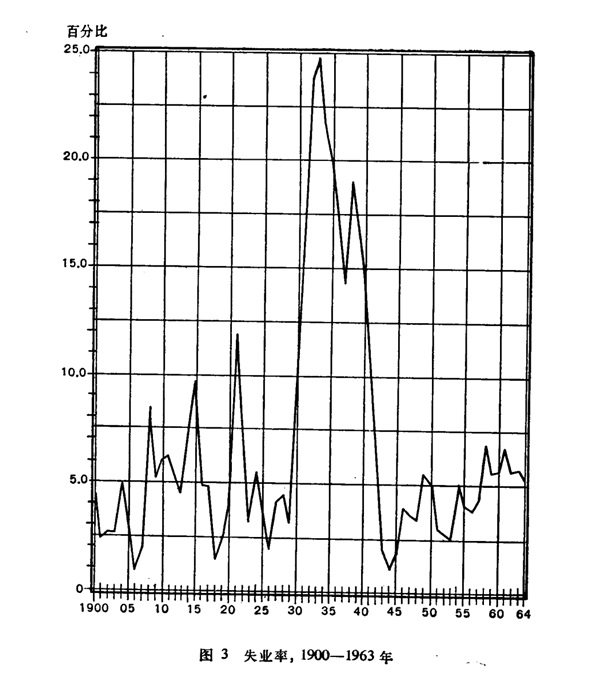

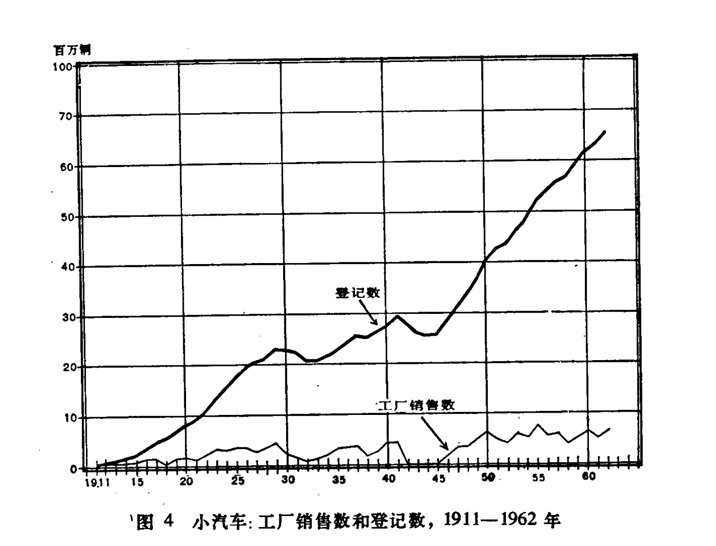

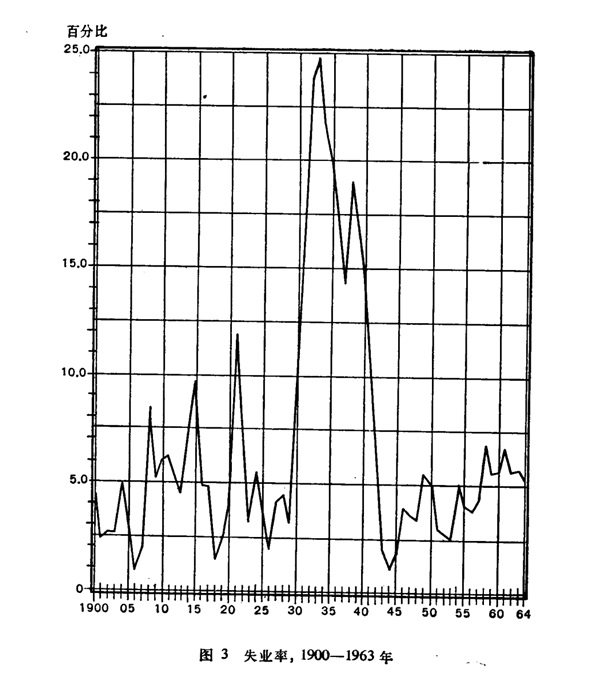

我们把从我们看来似乎是对1907—1914年日益增长的停滞的最有力的证据保留在最后。其理由是读者所熟知的:失业和生产能力利用不足是剩余吸收不足的最可靠的标志。关于第一次世界大战以前的开工不足没有数字可考,但有追溯到1900年的关于失业的可用的统计数列。〔注:《美国历史统计,殖民时代至1957年》,第73页。关于资料来源和说明,参阅第68页的数列D46—47的附注。〕所谓“可用”,我们并不是说这个数列对于任何一定时候或一个时期的绝对失业人数提供了一幅正确的图画。根据我们的判断,现在官方计算失业的方法严重地低估了失业的数量;既然对较早年代的估计也是在尽可能可比的基础上作出的,在这种程度上它们也必定低估了失业数量。〔注:参阅菲利普·伊登《对于失业的比较充分的测算》,《当代经济评论》(经济与商业研究所,伊利诺斯大学),1959年11月。〕然而在把这一年同那一年、这个时期同那个时期拿来比较时,这种数字还是有用的。在这里使我们感兴趣的是失业的趋势和消长而不是它的绝对水平,所以我们相信可以颇具信心地利用这种数字。表10提供了1900—1963年的数列,图3以图表的形式表现了同一数据。对于以后各个年份,我们马上就有机会加以评论。

表10 失业率,1900-1963年(对民用劳动力百分比)

| 1900 | 5.0 | 1916 | 4.8 | 1932 | 23.6 | 1948 | 3.4 |

| 1901 | 2.4 | 1917 | 4.8 | 1933 | 24.9 | 1949 | 5.5 |

| 1902 | 2.7 | 1918 | 1.4 | 1934 | 21.7 | 1950 | 5.0 |

| 1903 | 2.6 | 1919 | 2.3 | 1935 | 20.1 | 1951 | 3.0 |

| l904 | 4.8 | 1920 | 4.0 | 1936 | 16.9 | l952 | 2.7 |

| 1905 | 3.1 | 1921 | 11.9 | 1937 | 14.3 | 1953 | 2.5 |

| 1P05 | 0.8 | 1922 | 7.6 | 1938 | 19.0 | 1934 | 5.0 |

| 1907 | 1.8 | 1923 | 3.2 | 1939 | 17.2 | 1955 | 4.0 |

| 1908 | 8.5 | 1924 | 5.5 | 1940 | 14.6 | 1955 | 3.8 |

| 1909 | 5.2 | 1925 | 4.0 | 1941 | 9.9 | 1957 | 4.3 |

| 1910 | 5.9 | 1926 | 1.9 | 1942 | 4.7 | 1958 | 6.8 |

| 1911 | 6.2 | 1927 | 4.1 | 1943 | 1.9 | 1959 | 5.5 |

| 1912 | 5.2 | 1928 | 4.4 | 1944 | 1.2 | 1960 | 5.6 |

| 1913 | 4.4 | 1929 | 3.2 | 1945 | 1.9 | 1961 | 6.7 |

| 1914 | 8.0 | 1930 | 8.7 | 1946 | 3.9 | 1962 | 5.6 |

| 1915 | 9.7 | 1931 | 15.9 | 1947 | 3.6 | 1963 | 5.7 |

| 资料来源:1900-1957年,《美国历史统计》,第73页;1958-1963年,经济顾问委员会,《经济指标》,当年各期。 |

图3格外清晰地表明了1907年和1908年之间的明显的不连续性。除了1920—1921年的颇为特殊的情况以外,这是在大萧条以前任何一年中的最大的上升,比1929—1932年的年度平均上升数略高。使1907—1908年的情况同1920—1921年有所不同而与1929年及其以后年代相似之处是:在急剧上升之后,失业率并没有迅速回到以前的水平,而是在若干年的时期内停留在较高的水平上。1900—1907年这八年中的年度平均失业率为百分之二点九;而在1908—1915年则为百分之六点六。而且,从1900年到1907年,失业率从未达到百分之五的高度;而从1908年到1915年,则只有一度落到百分之五以下。最后,当经济进入在各方面表现为一次严重的萧条时,失业率在1914年升到了百分之八,而在1915年升到将近百分之十。

所有这一切构成了有力的证据,证明1907年以后的年代的特点是,剩余吸收的困难日益增剧,并产生了一种我们在五十年代后期和六十年代初期所习见的“爬行的停滞”。如果对于这些事实还有任何其他的解释,我们肯定会准备根据它的是非曲直来予以考虑。但在我们还不知道有这种解释以前,我们感到有理由作出这个结论:如果第一次世界大战不曾到来,1910—1920年将以异常萧条的十年载入美国史册。我们并不是主张说,大萧条会早十五年出现。到1915年时,汽车时代已经开始,它在生活格局和消费习惯中所带来的巨大震撼也许会造成一种繁荣——即使从来没有发生那次大战的话。但在此之前,全国很可能从萧条力量在一种垄断资本主义经济中怎样深刻地和普遍地发生作用吸取良好的教训;而当大萧条终于来到时,也肯定不会显得是那么骇人听闻的意外袭击。

3

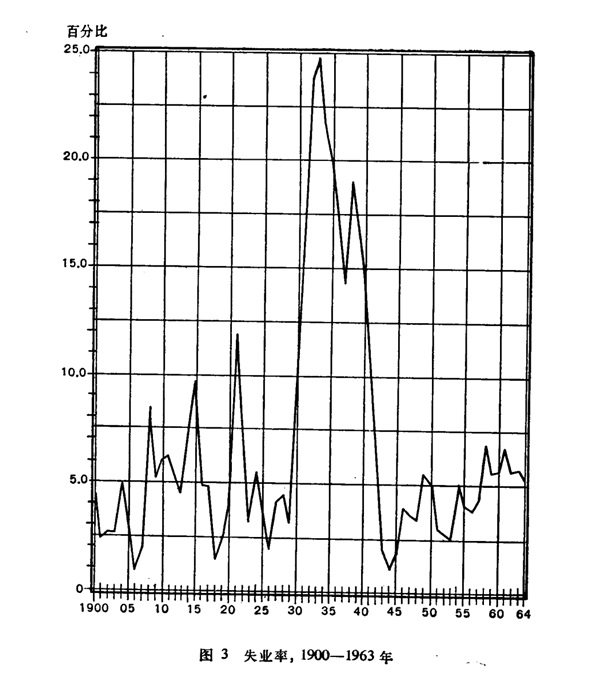

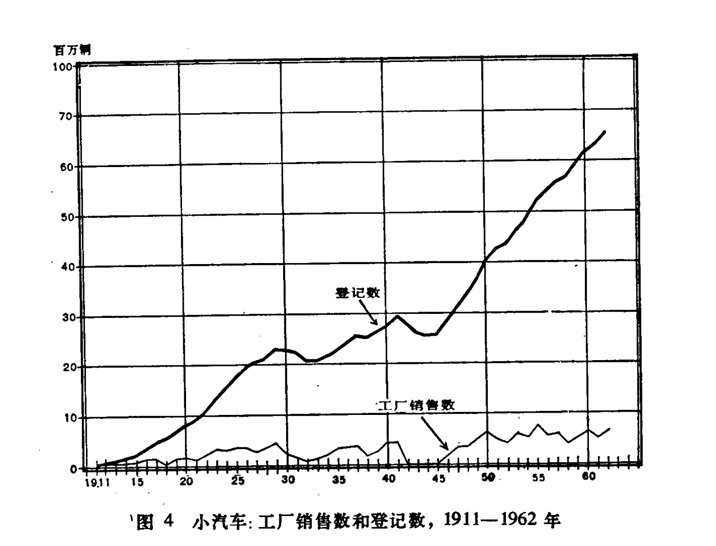

然而战争终于来到了——正在关键的时刻;而局面就从停滞变成了繁荣。在1918年11月的停战协定以后,有一次短暂的温和的“从战争时期转变到和平时期的恢复危机”,它在1919年的春天为战争后果的繁荣所代替。物价在战争中已经高涨,战争后果繁荣的第一阶段很快就发展成为投机的狂热。1922年气泡爆裂了,批发物价从1921年的一百五十四点四急剧跌落到1922年的九十七点六(1926年=100)。但是伴随着的萧条虽是剧烈的,却是短暂的:战争后果的繁荣只是被打断,没有被扼杀。特别是,对住宅和其他各种建筑积压的需求还是很强大的,并且是在以后几年经济局势中起支配作用的特征之一。同时,第一次巨大的汽车化浪潮——可以从1915年左右算起,并且在战争中连续不断地向前推进——正在达到顶峰,产生着多种多样的副产品和间接效果:市郊化,公路建筑,辅助性的工业,等等。汽车的实际生产在1929年(生产四百五十万辆)以前没有超出1923年的水平(三百六十万辆),但是汽车的影响能够更加正确地用使用中的汽车数目的增长率来表明;而在这十年中这个比率一直是很高的。图4表明1911年至1962年汽车的工厂销售数和登记数——非常接近于生产的数量和使用的数量。1915年至1929年间登记数量增加到十倍(从二百三十万辆增至二千三百一十万辆),表明了在这些年代中汽车的巨大影响。因此,这是不奇怪的:当战争后果的动力减弱时——在1925年左右,这一年建筑达到了它的最大限度——汽车化的势头已经足够强大,可以使繁荣维持更多几年。

对于失业数字的考察,表明剩余的吸收事实上是进行得很顺利的(表10,图3)。就整个十年来说,平均为百分之五,这个数字由于1921年的通货紧缩所造成的衰落而提高了。就1923—1929年的七年来说,平均为百分之三点九,与1900—1907年的数字接近,根据任何有关的历史标准来看,肯定是很低的。

然而我们现在已经知道,在二十年代的繁荣——大受赞美的“新世纪”——的表面之下,灾难的种子正在忙着发芽。刚刚足以维持一个充分就业的合理近似值的投资率,比支持经济成长率所需要的投资率要高得多。结果,1923年以后过多的生产能力迅速积累了。从唐纳德·斯特里弗在设备利用与投资的关系这个有趣的研究中所提供的数据,我们可以得出二十年代的设备利用率指数。〔注:唐纳德·斯特里弗,《设备利用与商业投资》,伊利诺斯大学公报,第57卷,第55期,1960年3月,第64页。〕斯特里弗编制了1920—1955年制造业和采矿业的生产能力指数,并把联邦储备委员会编制的工业生产指数同它放在一起。如果我们用送个生产能力指数去除联邦储备委员会的指数,我们就可以得到设备利用率的大致规模。表11表明了二十年代的结果。

表11设备利用率,1920——1929年(百分比)

| 1920 | 94 | 1925 | 91 |

| 1921 | 65 | 1926 | 89 |

| 1922 | 80 | 1927 | 83 |

| 1923 | 94 | 1928 | 82 |

| 1924 | 84 | 1929 | 83 |

| 资料来源:唐纳德·斯特里弗,《设备利用与商业投资》,伊利诺斯大学公报,第57卷,第55期,1960年3月,第64页。 |

我们可以看出1925年以后设备利用率不断下降——或多余生产能力不断增长,这是事情的另一方面。显然,在这十年的下半段中投资达到了难以支持住的高水平:剩余的吸收暂时进行得很顺利,但付出的代价是随后几年的灾难性的崩溃。〔注:关于这些事件的因果关系的理论解释,参阅上面第82—88页。〕1929年至1930年设备利用率的突然下降(从八十三降到六十六),反映了从1928年和1929年头三个季度开始进行的许多工程项目已经完成,以及在1929年秋股票市场垮台后新工程数量的急剧削减所导致的普遍的不景气。

斯特里弗的数字可靠地反映了这个时期所发生的情况,已由布鲁金斯学院的众所周知的研究,1934年刊行的《美国的生产能力》有力地证实。〔注:E.G.诺斯及其同事,《美国的生产能力》,华盛倾,1934年。〕在美国经济学家所进行的关于生产能力的这个首次的认真研究中,布鲁金斯的调查研究人员得出结论说,1929年美国工业的设备利用率平均为百分之八十三,这个估计同斯特里弗通过完全不同的方法得出的数字恰巧完全不谋而合。

4

由于大萧条的袭来,我们进入了这样一个时期:资产阶级经济学家(罕见地接近于全体一致)认为它是同美国正常的和自然的历史道路显着背离的。美国经济学家作出了两种主要的尝试去加以解释,都是在三十年代。汉森提出了熊彼特所恰切地称呼的“投资机会逐渐消失论”,引证较低的人口增长率、较新发明中的资本节约偏向以及所谓在本世纪终了以前边远地区(thefrontier)消失等作为起决定作用的因素。〔注:参阅他的《完全恢复还是停滞?》和《财政政策与商业循环》,两者均已在上面第215页的脚注中引用。〕这个理论的巨大优点是在试图把三十年代的深刻萧条状况去同客观的历史进程联系起来,它获得了许多人的拥护,特别是那些年青的经济学家,他们受了凯恩斯学说的熏陶,倾向于从影响投资数量的因素中去寻找萧条的原因。

与这个理论相反,熊彼特本人主张,——从我们看来似乎是有说服力的,——汉森所强调的因素(即使假定它们是实在的和有关的;而这是熊彼特所决不愿意做的),没有一个是能单独地或联合地说明象大萧条这样一种如此突然和如此空前的经验的。熊彼特提出了一个完全不同的理论,主要由两部分组成。他把这次崩溃的严重性归之于三种周期——他相信这是资本主义经济的特点——的最低点都偶然碰到了一起,再加上各种独特的历史事件,其起源他追溯到第一次世界大战(美国农业的过分扩张,银行和信贷制度中的弱点,1931年的国际金融危机,等等)。他的理论的第二部分——这是真正紧要的部分——企图用一种政治因素去解释1933年以后的恢复的弱点和不完全,即所谓新政的反资本主义偏向,这不仅存在于它的立法中,更多地是存在于它用来执行它的立法的那种精神中。〔注:J.A.熊彼特,《商业循环》,第2卷,第15章,特别是D节(《使人失望的瓶颈》)。〕

熊彼特关于三十年代的理论自然受到了保守派和反动派(经济学家以及其他的人)的热烈欢迎,可是对于在1929年以后达到成年的一代经济学家却没有留下什么印象,并且可以说是由他的学生和最热烈的赞扬者之一——阿瑟·斯密西斯的论文给予了致命的一击。这篇论文题为《三十年代的美国经济》,是1946年1月在美国经济学会会议上提出的(并且具有讽剌意味的是,它是在熊彼特自己对二十年代作了分析之后立即提出的),它无情地揭露了任何这样一种企图的空洞性:把大萧条当作所谓激进政治的一种副产品而解释掉。

其后不久,战后的繁荣和“美国大庆典”就来到了。美国的经济学家们松了一口长气,马上把三十年代当作恶梦一般完全抛到脑后去了。约瑟夫·斯坦德尔的有权威的论文《美国资本主义的成熟与停滞》(1952年)所要解决的问题在每一个严肃的分析家看来都会认为是对于他的科学责任感的一种持续的挑战,这部书却实际上被人忽视了,直到今天,丝亳没有受到它所完全应得的注意。可以不怕反驳地说:美国经济学界,甚至一般资产阶级经济学,对于这样一种现象确实没有什么理论来说明:这种现象也同任何其他现象一样,在二十世纪第二个三分之一的时期内决定了整个历史的进程。

在这种背景下,似乎很清楚:我们的理论的主要优点是,它很容易地并且合乎逻辑地,不是把大萧条解释为“大例外”,而是把它解释为美国经济制度运行的正常产物。垄断资本主义所固有的停滞趋势,在1907年以后的年代中已经开始统治经济舞台。战争和汽车曾经将其淹没,但只是暂时的。在三十年代,它们又浮到表面上来,在经济史的整个十年上打下了它们的不可磨灭的烙印。在这里,我们第一次得到了一个极其清晰的印象:在一个持久的时期内,当外部剌激降到最小时,这个制度是怎样运转的,使马克思所称的它的“运动规律”赤裸裸地表现出来,让所有的人都看到。经济学家们坚持认为是一种背离的东西,事实上是这种制度永远倾向的理论准则的具体实现。

自然,没有一种一般理论(象本书中所提出的)能够说明历史进程的全部细节。1929年以后下降的急剧性并不是“不可避免”的。在这里,熊彼特所强调的因素——除了他的三种周期的图式之外,这从我们看来似乎缺乏合理的根据——肯定是起了重大的作用,就象其他的“偶然事件”一样(例如在赫伯特·胡佛及共和党领导下美国寡头统治集团所采取的政策的几乎令人无法置信的愚蠢)。在当时的情况下,确实不可避免的是:经济或快或慢地会沉入一种深刻的停滞状态;从这种状态中它只能作出半心半意的努力去浮现出来——直到它再度被一种足够强大的外部刺激(这一次是第二次世界大战)推向前进为止。

为了避免误解,必须着重指出:上面提出的论证,丝毫不包含这样的意思——汽车化的力量到1929年已经耗竭了。显然,正如图4中上面一条线所表明的,另一次巨大的汽车化浪潮仍将到来,它注定要在第二次世界大战后起巨大的作用。然而,甚至二十年代汽车的强大推动力,象我们所看到的,也不能维持那个时期的投资的高涨。而当萧条袭来时,它的袭击力量是如此势不可挡,以致汽车化的进一步发展被有效地阻止了整整十年。从1929年到1933年,公路上行驶的汽车数目实际下降了,要超过1929年的水平还得经过三年;从此以后,直到这十年的终了,增长数不超过早先十年中可比时期增长数的一半。只是在战争中汽车存货受到严重侵蚀以后,以及在战争后果繁荣的一般推进浪潮中,汽车化连同它的全部多种多样的分枝才能再度成为一种主要的刺激。

三十年代的萧条是多么深刻——或者,从另一方面来看,剩余吸收过程的垮台是多么彻底——可以根据若干种指标来判断。第一,自然是失业的空前未有的规模(表10,图3)。虽然在1908年到1915年这些可以称为半停滞的年代中失业数字平均为劳动力的百分之六点六,它在1930年至1939年这个全面停滞的十年中却升到了令人惊愕的平均百分之十八点二。

从斯特里弗的数字得出的设备利用率指数也说明了同样的情况。表12是表11的继续,列举了三十年代的数字。

表12 设备利用率,1930—1939年(百分比)

| 1930 | 66 | 1935 | 68 |

| 1931 | 53 | 1936 | 80 |

| 1932 | 42 | 1937 | 83 |

| 1933 | 52 | 1938 | 60 |

| 1934 | 58 | 1939 | 72 |

| 资料来源:唐纳德·斯特里弗。《设备利用与商业投资》,伊利诺斯大学公报,第57卷,第55期,1960年3月,第64页。 |

可见,在三十年代达到的最高设备利用率(1937年的百分之八十三),仅仅比二十年代的最低设备利用率(1928年的百分之八十二)略高。平均数也是同样惊人的:从二十年代的百分之八十四点五降到了三十年代的百分之六十三点四。

甚至这些数字,尽管是引人注目的,也未能表达三十年代萧条的真实深度。这些数字吿诉我们:在1939年,即当这十年将近终了时,全国的劳动力将近有五分之一,生产能力有四分之一以上,是在闲置着。从这一点,人们可能会得出结论:即使把更多的工人纳入劳动力中,资本设备的使用比通常的强度更大,产量也不会增加到——譬如说——三分之一以上。然而,在随后的几年中,在战争的影响下,以及由于资本市场的内在束缚暂时被解除,工业生产却增加了一倍以上,实际的国民生产总值增长了三分之二以上。而且这种增长是在这样一个时期出现的:在这个时期实际上净投资没有增加,而且在最富生产能力的年龄组别中有一千一百万人以上被动员到武装部队中去了。虽然不论是人力还是设备自然都不能以战争时期的最高强度永远继续不断地使用,我们还是认为,1939年至1944年间所达到的生产惊人扩大,足以确凿证明:官方的失业估计数字以及通过广泛接受的统计方法得出的设备利用数字,都大大低估了在一种垄断资本主义经济中人力物力资源利用不足的程度。这种偏向是很自然的:资产阶级社会科学没有兴趣去强调私人企业制度的缺点,透露——哪怕只是在字里行间——一种合理地组织和计划的社会主义经济能够表现得怎样更好。失业和未被利用的生产能力的继续存在是无可否认的,但可以而且正在被估计得最低。

我们在第四章已经指出,经济上升,不管是怎么开头的,都会造成剩余的迅速增长——在绝对数上以及作为总产量的一部分。一当这种日益增长的剩余中寻求投资机会的那一部分超过了可供利用的投资出路时,扩张立即停止,剩余的增长亦立即停止。而这样一个上部转折点“在生产能力的充分利用或劳动的充分就业实现以前,可能早已达到了。”〔注:上面,第88页。〕我们现在已经能够看到,三十年代的商业周期为这个命题提供了充分的例证。表13表明了1929—1938年间的国民收入,纳税后的公司利润,股息,未分配的利润以及利润(或亏损)占国民收入的百分比(不可避免地要使用年度数字——得不到1946年以前按季度分列的数字——不免稍稍歪曲了这幅图画,但是主要的轮廓已经显示得足够清晰了)。当收入下降时,利润的缩减(或亏损的增加)要快得多,反之亦然。另一方面,股息比收入或利润要稳定得多。结果,从1930年至1936年的每一年中,整个公司系统要从资本中拿出钱来支付它的股东。

表13 利润和国民收入,1929-1938年(百万美元)

| | 国民收入 | 纳税后的公司利润 |

股息 | 未分配的利润 | 利润占国民收入的百分比 |

| 1929 | 87,814 | 8,259 |

5,813 | 2,446 |

9.4 |

| 1930 | 75,729 | 2,480 |

5,490 | -3,010 |

3.3 |

| 1931 | 59,708 | -1,278 |

4,088 | -5,366 |

-2.1 |

| 1932 | 42,546 | -3,402 |

2,565 | -5,967 |

-8.0 |

| 1933 | 40,159 | -370 |

2,056 | -2,426 |

-0.1 |

| 1934 | 48,959 | 972 |

2,587 | -1,615 |

1.9 |

| 1935 | 57,057 | 2,194 |

2,863 | -669 | 3.8 |

| 1936 | 64,911 | 4,331 |

4,548 | -217 | 6.7 |

| 1937 | 73,618 | 4,733 |

4,685 | 48 | 6.4 |

| 1938 | 67,581 | 2,271 |

3,187 | -916 | 3.4 |

| 资料来源:《1962年经济指标补编》,华盛顿,1962年。 |

利润中寻求投资出路的份额终于在1937年又变成了正数;但是由于没有外部刺激发生作用,投资出路实际上并不存在。正是因为无法为日益增长的剩余找到出路,就使经济上升停止下来,并突然造成1937年下半年的急剧衰退。而所有这一切是在这样一个时候出现的:此时约有百分之十四的劳动力和百分之二十的生产能力仍然是在闲置着。垄断资本主义没有外部刺激就处于停滞状态而无力自拔,难道还有比这更能令人信服的证据吗?

5

对于战后时期的解释,在我们的理论上不产生什么严重问题;战争后果的繁荣所起的作用,以及军事预算的大量增长对于支持一个相当高的就业和收入水平的意义,已经充分强调指出了。但是如果留下这样一种印象——这些是这个时期中对经济的仅有的有力支柱,那是不对的。同样重要的,还有汽车化和市郊化的第二次巨大浪潮,由于不动产抵押和消费信贷的惊人增长而使它增添了力量。

在这里出现了一个有趣的和重要的问题:为什么第二次汽车化浪潮在此时出现?为什么它不在1937年出现,使三十年代的恢复延长下去,并使它变成一次全面的繁荣呢?毕竟,这并不是什么新的发明或技术上的突破,人们在战前大概也和在战后一样,“需要”更多的汽车和市郊生活。

回答是:人们在1937年不曾具有所需要的购买和借贷能力,去使事情发动起来,而在1945年以后他们却具有这种能力。在战争期间,消费者偿清了债务,积累了大量的现金储蓄。当他们又可以自由花费和借贷时,他们能够并且确曾把自己对于汽车和郊区住宅的“需要”变成有效的需求。一旦这个浪潮相当发动起来之后,它就逐步积累了自己的势头。我们在这里有一个从量变到质变的典型实例。如果只有少数人购买汽车并移住郊区,事情就这样完结了。但是如果有许多人这样做,所有各种事情就都变得有利可图或成为必要,否则不会是那样的——商业中心可以代表有利可图的一种,学校可以代表必要的一种。〔注:人口普查局给它所称的“标准都市统计区”提供的人口数字,指明了究竟有多少人被卷入这个运动。在1950年至1960年(1940年的可比数字无法得到),在这些区域(但在中心城市以外)居住的人口增加了三千六百八十万人,增加了将近百分之五十。这比同一个十年中全国人口增加总数还多三分之一左右。〕产生了一种滚雪球式的扩张效果,它继续发生作用,直至达到山脚为止,即直至国内移民已经平息,必要的新的便利条件已经提供。在本书写作时,战后将近二十年已经过去了,还不可能说整个运动将在何时失去它的动能。〔注:在使第二次汽车化和市郊化浪潮增强的所有许多因素中,有一个是在对这个题目如果作详尽的论述时就会值得仔细加以分析的,我们对它至少应当在脚注中提出一下,这就是联邦政府赞同并在事实上补助个人住宅所有制的无数互相交织的政策。〕

这样,美国经济在战后时期的表现就没有什么神秘了。由于战争后果的繁荣引起了几千万人生活格局的大变动,由于军事支出增加了将近四倍,——从1947年的一百十四亿美元增至1963年的五百五十二亿美元,——可以满有把握地说,自从铁路时代达到顶点以来,美国经济在和平时期还没有经受过如此强大的刺激。真正值得注意的是:尽管这些刺激是强大的和持久的,习见的剩余吸收不足的症状——失业和设备利用不足——却在一个很早的阶段即已开始出现,并且除了周期性的波动之外,逐渐变得更为严重。表14显示了主要的情况。〔注:设备利用指数,联邦储备委员会的工业生产指数作分子、以麦格劳—希尔的工业生产能力指数作分母来编制的。在经济学家和统计学家现在使用的关于生产能力的一切估计中,麦格劳—希尔经济学部的估计从我们看来是唯一全面的,它并没有系统地排除或低估也许是战争以来生产能力增长的最重要的方面:由于技术的或组织的进步所造成每一美元价值的厂房设备的效率增长。麦格劳—希尔的估计是从向生产者直接发送调查表得来的,这种程序有它的困难和弱点,但是它避免了所有把生产能力同股本(不管怎样下定义)的美元价值等同起来那种方法的下降偏向。

值得注意的是,联邦储备委员会对生产十七种主要材料的工业的生产能力的估计(它主要是以工程方面的数据为根据的),也避免了用股本价值方法所作估计的一般下降偏向。五十年代中生产这些主要材料的工业部门的加权平均设备利用率的下降同麦格劳—希尔对整个工业的估计非常接近,这个事实颇能证明麦格劳—希尔方法的可靠性。关于这些问题的讨论,参阅《生产能力的测度》,联合经济委员会经济统计小组委员会证词录,第87届国会,第二次会议,1962年5月14,22,23,24日。〕

表14 设备利用率和失业率,1950—1963年

| | 设备利用率(1950年=100) | 失业对劳动力的百分比 |

| 1950 | 100 | 5.0 |

| 1951 | 103 | 3.0 |

| 1952 | 99 | 2.7 |

| 1953 | 98 | 2.5 |

| 1954 | 87 | 5.0 |

| 1955 | 92 | 4.0 |

| 1956 | 89 | 3.8 |

| 1957 | 85 | 4.3 |

| 1958 | 76 | 6.8 |

| 1959 | 81 | 5.5 |

| 1960 | 81 | 5.6 |

| 1961 | 80 | 6.7 |

| 1962 | 83 | 5.6 |

| 1963 | 83 | 5.7 |

资料来源:关于设备能力指数的说明,参阅本页脚注。麦格劳—希尔的关于1950—1961年的设备能力估计,见该脚注所引《证词录》第11页;关于1962年和1963年的数字,见麦格劳—希尔的新闻稿,1963年4月26日和1964年4月24日。联邦储备委员会工业生产指数和失业对劳动力的百分比,见经济顾问委员会,《经济指标》,现行各期。

需要补充说明的是:本表所包括的时期在终了时的失业状况,实际上比表中数字所表明的要严重得多。在1960年至1963年,劳动力参加率下降了百分之一,这意味着,除了由于死亡和退休的正常减少外,约有一百三十万工人从劳动力中退了出来。这种中途退出的主要原因只不过是,当工作机会稀少时,许多人感到失望,因而放弃了寻找工作。如果我们把中途退出的人数同官方计算的失业人数加在一起,以便对客观情势得到一个比较正确的概念,我们就会发现,1963年的失业人数是占劳动力的百分之七点一而不是百分之五点六。〔注:即使这样做,也还是低估了实际的失业人数,因为在1960年就已经有许多人没有由官方统计包括在劳动力中,这些人如果有工作机会是会就业的。在一个最有趣和最有价值的关于劳动参加率变动的研究中(《民用劳动力参加的周期变动》,《经济学与统计学评论》,1964年11月),肯尼斯·斯特兰德和托马斯·德思伯格按他们所称的“充分就业劳动力”来估计失业的百分比,所谓“充分就业劳动力”即如果失业率达到百分之五(“高度充分就业”)或百分之四(“低度充分就业”)时也会工作或寻找工作的人数。他们称这个百分比为“差距失业率”。使用高度充分就业标准,他们得出了如下的差距失业率,包括从1953年至1963年的每年11月(第388,390页):

| 1953 | 5.7 | 1956 | 4.8 | 1959 | 7.8 | 1962 | 10.3 |

| 1954 | 7.6 | 1957 | 6.9 | 1960 | 8.5 | 1963 | 10.4 |

| 1955 | 4.9 | 1958 | 8.6 | 1961 | 10.0 | | |

这样“可以看出,自从1956年以来,差距失业率的趋势是相当稳定的。……的确,我们的分析暗示,失业状况在不断恶化。”(第388页)斯特兰德和德恩伯格的研究还有一令副产品,就是发现“1975年的潜在劳动力至少要比劳工统计局现在提出的数字多四百万人,并且很可能多五百万人。”(第378—379页)〕

仍待补充说明的只是:1963年是一次持续上升的第三年。失业甚至在商业周期的扩张阶段也在增长的这样一种经济,肯定是处在困难的深渊中。随着军事支出显然已经达到了顶峰,自动化的步伐不断加速,青年人的洪流(四十年代“婴儿繁荣”的产品)日益涌进劳动市场,美国经济的前途看来是并不光明的。发展,在一个合理的社会中本来可以大大推进全体的富裕,但在垄断资本主义下却构成了对劳动人民中越来越多的人的生存本身的威胁。

上一篇 回目录 下一篇