中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 大卫·哈维《新自由主义简史》(2007)

第六章 试验中的新自由主义

2001年后,给经历了全球经济衰退后的世界带来经济动力的两个国家,分别是美国和中国。反讽的是,在一个被认为由新自由主义规则统治的世界中,这两个国家的行为方式都好似凯恩斯主义国家。美国恢复了军事主义和消费主义的大规模赤字投资,而中国利用不良银行贷款的债券资助大规模基础设施和固定资本投资。忠实的新自由主义者无疑会提出,经济衰退表明新自由主义化还不充分或不完善,他们可以举出一系列证据:国际货币基金组织的运作和华盛顿资金充足的游说集团的所作所为,经常滥用美国财政预算为自己牟取特殊利益。但是,他们的主张很难证实,而在做出这些主张的时候,他们仅仅是在步一大批著名经济理论家们的后尘,这帮理论家认为只要每个人都能照着他们教科书上的规定行事,世界就会很美好。[1]

[1] Marx, Theories of Surplus Value, pt. 2 (London: Lawrence & Wishart, 1969), 200.

但是,对于这一悖论还有一种更糟糕的解释。如果我们把下述主张搁置一旁不考虑(我认为我们必须这么做)——即认为新自由主义化过程仅仅是错误理论走火入魔的情况(请经济学家斯蒂格利茨见谅),或者是盲目追求错误乌托邦的事例(请保守主义政治哲学家约翰·格雷[John Gray][2]见谅)——那么,我们剩下来要面对的就是一组紧张状态:一方面是持续的资本主义,另一方面是统治阶级力量的恢复或重建。如果我们正处在上述两个矛盾目标的十字路口,那么,当前布什政府会偏向哪一方是毋庸置疑的,因为它急切地为企业和富人争取税收减免。除此以外,一次全球金融危机(部分源于美国自身经济政策不当)将容许美国政府最终为自己免除一切公民福利保障的义务,只有军事和治安力量方面的义务不减反增,因为美国需要它们来镇压社会动荡并强加全球秩序。资产阶级中较为清醒的声音——他们听取保罗·沃尔克等人的警告,即将来五年内非常可能发生严重的金融危机——或许会传播开来。[3]但是,对于资产阶级上层精英而言,这将意味着撤回他们在过去三十年内积累的某些特权和力量。在过去的资本主义历史阶段——人们会想起1873年或1920年代——每当产生类似的严酷选择时,预言往往并不准确。上层阶级固守自身私有财产的神圣性,宁可粉碎整个系统也不愿让出自己的特权和力量。在此过程中,他们并不是对自身利益无所考虑,因为如果他们的选择是正确的,那么他们就可以像成功的破产专业律师那样,从经济崩溃中获利,而我们剩下的人则必然要遭受严重损失。他们中的一部分人可能也会遭殃,并最终要从华尔街破窗而逃,但一般情况不是那样。他们唯一担心的是政治运动,因为可能有没收财产和革命暴动的威胁。虽然他们可以指望如今掌握在自己手里的精密军事装备(多亏了军工复合体)保护他们的财富和力量,但这些军事装备费了九牛二虎之力才平息伊拉克战乱,该会使他们心生疑窦。但是,统治阶级几乎很少(如果有过的话)自愿缴出自己的权力,我也看不出他们这次有任何理由这么做。吊诡的是,一场强有力的社会民主与工人阶级运动,反倒比资产阶级力量自身更有可能解救资本主义。对极左人士而言,这样的结论听起来有些反革命,也并非没有强烈的私利考虑在内,因为正是普通百姓而不是上层阶级在资本主义危机中受苦、挨饿,甚至死亡(看看印尼或阿根廷)。如果统治精英偏爱的政策是“我死了以后,管他洪水滔天”[4],那么洪水相当程度上吞没的是无助的人和没有疑心的人,而精英早就准备好了逃命方舟——起码一段时间内他们可以活得很好。

[2] J. Gray, False Dawn: The Illusions of Global Capitalism (London: Granta Press, 1998).

[3] Bond, ‘US and Global Economic Volatility’.

[4] Aprés moi le déluge,语出法国皇帝路易十五(1710—1774),也有说是出自路易十五的情妇蓬巴杜夫人之口。——译者

新自由主义的成就

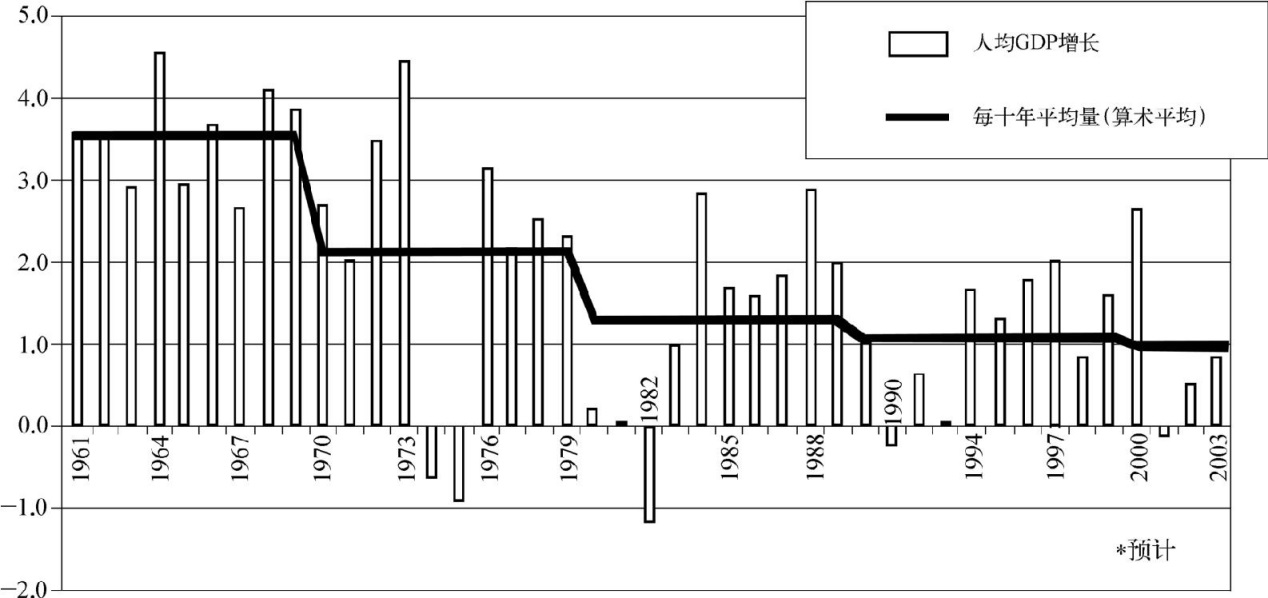

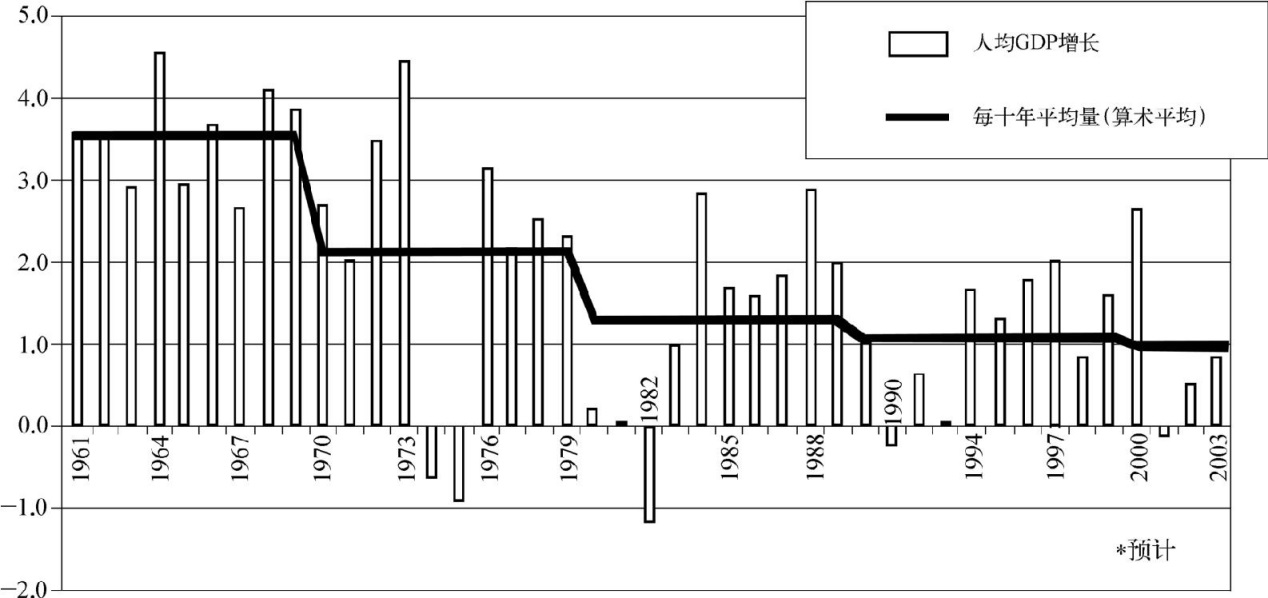

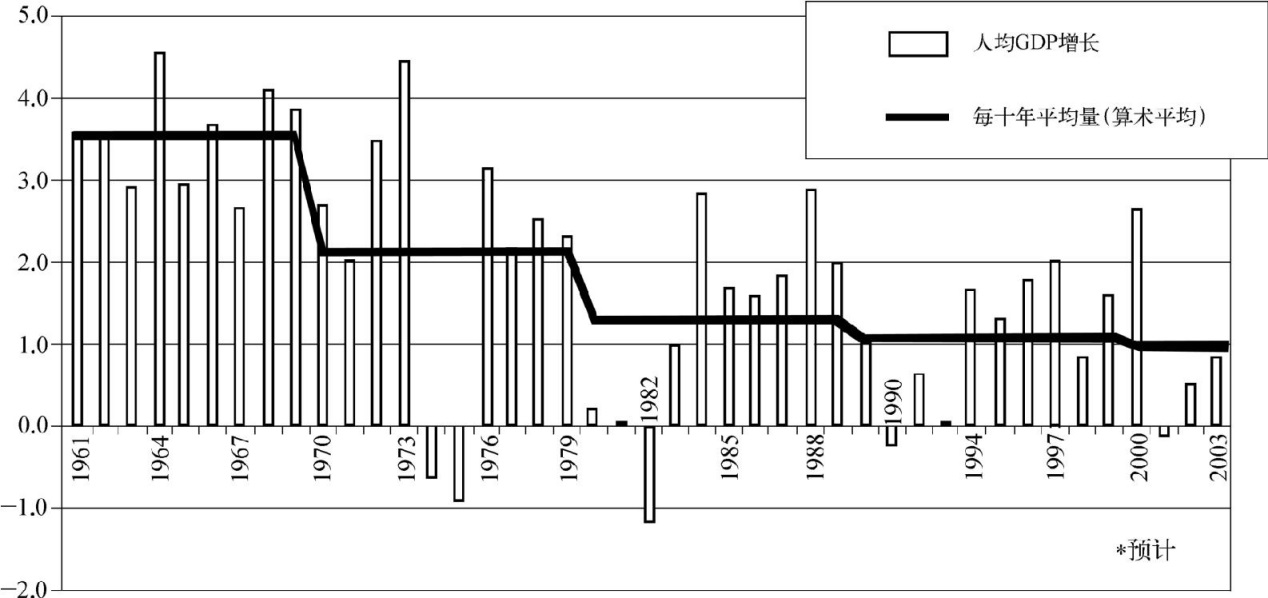

我上面写的都是推测。但我们可以仔细考察一下新自由主义的历史地理记录,看看这副万灵药——据说它能救治目前威胁着我们的政治经济疾病——威力究竟如何。那么,新自由主义化在何种程度上成功刺激了资本积累?真实数据表明,简直一无所获。1960年代,全球经济总增长率为3.5%左右,甚至在艰难的1970年代这个数字也不过下降到2.4%。但是,在随后的1980年代和1990年代,增长率却分别为1.4%和1.1%(自2000年以来,增长率差不多跌到了1%)。这表明新自由主义化在刺激全球经济增长方面相当失败(见图6.1)。[5]在某些地方,例如接受了新自由主义“休克疗法”的前苏联地区以及那些中欧国家,损失是灾难性的。1990年代期间,俄罗斯人均收入每年下跌3.5%。大量人口陷入贫困,导致男性预期寿命减少了五年。乌克兰的情况也差不多。只有波兰经济有了显著增长,但它没有接受国际货币基金组织的建议。在许多拉丁美洲国家,新自由主义化要么产生滞胀(在1980年代的“失落十年”),要么带来短促的经济增长与随后的经济崩溃(如阿根廷)。在非洲,新自由主义根本没有带来任何积极变化。只有在东亚和东南亚(某种程度上印度如今也追随其后),新自由主义化伴随着积极的经济发展,而在这些地方,正是不太符合新自由主义的发展型国家扮演着重要角色。中国经济发展(每年近10%增长)与俄罗斯经济衰退(每年3.5%负增长)的对比十分触目,全世界的非正式就业快速增加(调查显示,在拉丁美洲经济活跃人口中,此类就业从1980年代的29%上升到1990年代的44%),而几乎全球的健康水平指标——预期寿命、婴儿死亡率等等——自1960年代以来不增反降。然而,世界贫穷人口比例却下降了,但这几乎完全仅仅是归功于印度与中国的发展。[6]新自由主义化唯一能宣称的全面成功在于缓和与控制了通货膨胀。

图6.1:每年和每十年的全球经济增长速率,1960—2003

来源:全球化所涉社会问题世界委员会:《公平的全球化》

[5] 两个最好的官方评估,见World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization: Creating Opportunities for All (Geneva, International Labour Office, 2004); United Nations Development Program, Human Development Report, 1999; Human Development Report, 2003。

[6] M. Weisbrot, D. Baker, E. Kraev, and J. Chen, ‘The Scorecard on Globalization 1980-2000: Its Consequences for Economic and Social Well-Being’, in V. Navarro and C. Muntaner, Political and Economic Determinants of Population Health and Well-Being (Amityville, NY: Baywood, 2004), 91-114.

对比当然总是令人不快的,但对于新自由主义化而言尤其如此。例如,比起英国持续的自由主义化,局限于瑞典的新自由主义化就取得了好得多的结果。瑞典人均收入更高、通胀率更低、与世界其他地区的往来账户(current account)状况更好,而且所有表示竞争地位和商业环境的指数也更优;生活质量指数更高。瑞典在全球人口预期寿命上位列第三,相比之下,英国仅位列第二十九。瑞典贫穷人口比例为6.3%,而英国则是15.7%;但是,瑞典最富有的10%人口收入是最底层的10%人口收入的6.2倍,在英国这个数字则是13.6倍。瑞典文盲率更低,社会流动也更大。[7]

[7] G. Monbiot, ‘Punitive—and It Works’, Guardian, 11 Jan. 2005, online edition.

如果上述事实广为人知,那么赞扬新自由主义及其独特的全球化形式的声音,或许会减低很多。那么,为什么有那么多人相信通过全球化进行的新自由主义化是“唯一出路”,并且相信它取得了巨大成功?原因有二。第一,不均衡地理发展的动荡加剧,使得某些地区可以(起码在一段时间内)惊人地发展,代价则由其他地区承担。例如,如果说1980年代很大程度上属于日本、亚洲经济“小龙”和西德,而1990年代属于美国和英国,那么一些地方的“成功”恰恰遮蔽了以下事实:总体而言,新自由主义化无法刺激经济增长或提高人民生活。第二,从上层阶级角度出发,新自由主义进程而非其理论确实是巨大的成功:它要么重建了统治精英的阶级力量(如美国和某种程度的英国,见图1.3),要么为资产阶级形成创造了条件(如中国、印度、俄罗斯等地)。上层阶级利益集团主导着媒体的声音,他们宣传神话说那些经济上失败的国家要归咎于其竞争力不够(因而需要更多的新自由主义改革);他们宣称,某一地区内日益增大的社会不平等是必要的,这样才能鼓励创业冒险与创新,带来竞争力量并刺激经济。如果底层阶级条件恶劣,那是因为他们出于个人或文化原因而未能提高自己的技能资本(通过努力学习、获得新教工作伦理、服从工作纪律和灵活性,等等)。简言之,不管出什么问题,都是因为缺乏竞争实力,或因为个人、文化、政治上的缺陷。这样的论述宣称,在一个达尔文主义的新自由主义世界里,只有适者才应该也能够生存。

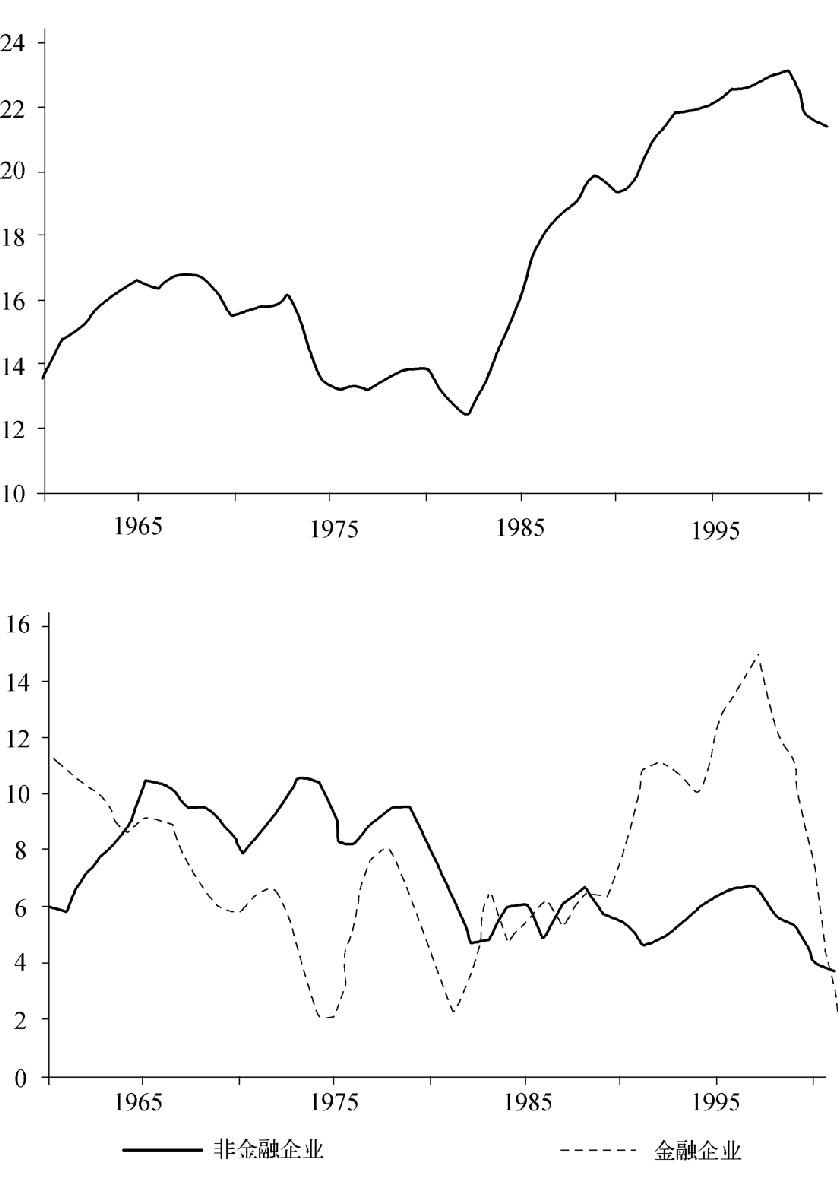

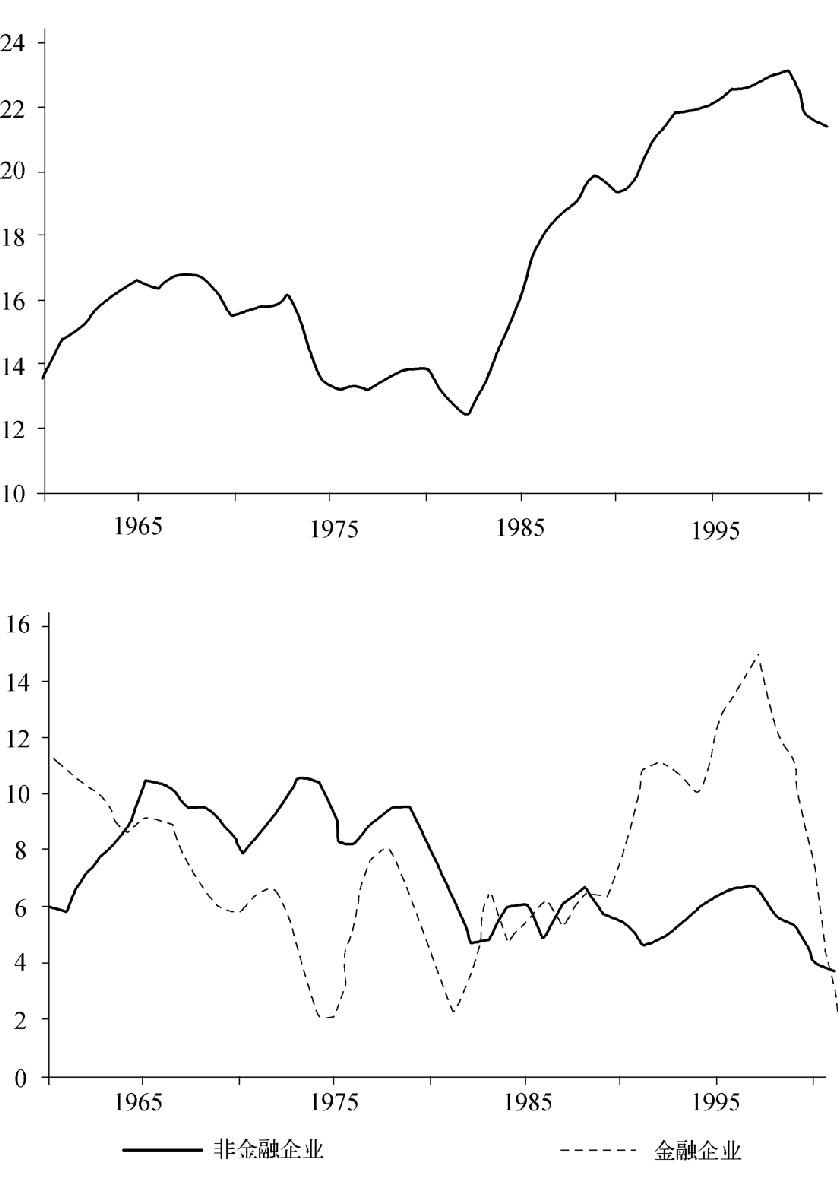

当然,在新自由主义化过程中发生过许多明显的重心转移,而这使新自由主义化看起来显得十分有活力。金融与金融服务的兴起,伴随着金融企业薪酬的明显改变(见图6.2),并且大型企业(如通用汽车)开始倾向于结合上述两者。这些部门的就业岗位显著增加,但需要回答的严肃问题是:这些部门带来了多少生产性?相当多的金融企业事实上只关注金融,别的什么都不管。它们永远追逐投机获利,而且只要能够掌握力量的各种变化,这一逐利行为就不会停止。所谓的全球金融城市和指令型城市,已经变成醒目的财富和特权孤岛,拥有许多高耸的摩天大楼和成百上千万平方英尺的办公空间去容纳这些企业。在这些巍峨建筑内,楼层和楼层间进行的贸易创造出大量虚拟财富。而且,投机性城市房地产市场已经成为资本积累的首要动力。曼哈顿、东京、伦敦、巴黎、法兰克福、香港,如今还有上海,奇观异景正在这些城市的地平线上迅速升起。

图6.2:金融资本霸权:美国金融企业和非金融企业的资本净值和利润率,1960—2001

来源:杜梅内尔和列维:《资本的复苏》,111,134。承蒙哈佛大学出版社允许转引。

与此同时发生的还有信息技术的膨胀。1970年左右,这一领域的投资差不多是投入到生产和物质基础设施的各自资产的25%;但是,到2000年,IT投资占了总投资中的45%左右,而生产投资和物质基础设施投资相对减少了。1990年代期间,这被认为预示着将兴起一种新的信息经济。[8]实际上,这一现象表征的是不幸的偏见:技术性变革远离生产和基础设施建设,转入市场导向型金融化所要求的轨道,而这是新自由主义化的标志。信息技术是新自由主义的特权技术,它更适合用于投机行为和最大化短期市场合同,而不是用于提高生产。有趣的是,获益的主要生产领域都是一些新兴产业(电影、影视、电子游戏、音乐、广告、艺术展演),它们运用IT作为创新和推销新产品的平台。围绕这些新兴部门的大肆宣传将人们的注意力引开了,使人们没有考虑到,基本的物质和社会基础设施投资缺失了。与此同时,“全球化”的宣传大行其道,而它被认为代表着建立一种全然不同、彻底整合的全球经济。[9]

[8] Henwood, After the New Economy; Duménil and Lévy, Capital Resurgent, fig. 17.1.

[9] 关于全球化的文献有很多,我自己的观点见Harvey, Spaces of Hope。

然而,新自由主义化的主要实质性成就不是生产财富和收入,而是对财富和收入进行再分配。我在其他地方对于新自由主义化的主要机制进行过解释,将之称为“掠夺性积累”(accumulation by dispossession)。[10]我用这一说法表明,马克思在资本主义诞生时期称为“最初”积累或“原始”积累的行为,如今仍然在延续并且扩大了。这些机制包括土地的商品化和私有化、强行驱逐农村人口(比较前文描述过的墨西哥和中国的事例,近些年来约有七千万农民离乡);各种形式的财产权(公有、集体、国家,等等)转化为排他性的私人产权(这一点在中国尤为明显);镇压公共权利;劳动力商品化、压制替代性的(地方的)生产形式和消费形式;资产掠夺(包括自然资源)的殖民主义、新殖民主义、帝国主义过程;交易和税收的货币化,尤其是土地的货币化;奴隶贸易(尤其是在色情行业中延续);高利贷、国债,以及最致命的——利用信贷系统作为掠夺性积累的激进手段。国家利用其对暴力的垄断和对合法性的定义,非常关键地支持并推动上述过程的进行。我们现在可以在上述机制列表中加上大量技术,如从版权和知识产权中攫取“租金”、减少或消除各种形式的公共财产权(例如国家养老金、带薪休假、教育和医疗卫生服务)——这些财产权是通过一代甚至几代人的阶级斗争而赢得的。例如,美国共和党的主要目标之一就是将所有国家养老金权利私有化(智利专制政府是这方面先驱)。

[10] Harvey, Spaces of Hope, ch.4.

掠夺性积累包含四个主要特征:

1. 私有化与商品化。对于迄今为止的公有资产进行企业化、商品化、私有化,已经成为新自由主义计划的一项标志性特征。其主要目的是为资本积累在下述领域开辟新天地,这些领域被认为迄今为止仍向盈利算计关闭大门。各种形式的公共设施(自来水、电信、交通)、社会福利供给(社会住房、教育、医疗卫生、养老金)、公共机构(大学、研究室、监狱),甚至战争(正如伊拉克战争中,始终伴随武装力量左右的私人承包商“部队”),某种程度上都已经在资本主义世界之中和之外(例如在中国)被私有化了。通过世界贸易组织中的所谓知识产权协议(TRIPS)建立起来的知识产权,规定基因材料、物种血浆,还有各种其他产品都属于私有财产。于是,人们就可以从大众那里攫取租金,而大众的实践活动在这些基因材料的发展上曾经扮演过重要角色。生物剽窃现象相当猖獗,而窃取世界遗传资源储备库的行为也很普遍,为的是满足一小撮大型制药企业的利益。全球环境共有物品(土地、空气、水)的损耗不断增加,生态环境不断恶化,这些都只为了农业生产的密集型资本积累模式,而上述过程也源自对一切自然形态的彻底商品化。对文化形式、历史、思想创造力的商品化(借助旅游业实现),产生了大规模的掠夺(世人皆知音乐工业攫取了和剥夺市民文化和创造力)。就像过去一样,国家力量经常被用于推动这些过程发展,甚至不顾大众反对的意愿。管制框架的撤销带来权利的损失,而这些框架最初是为了保护劳工和环境免遭损害的。经年艰苦阶级斗争赢得的公共财产权(国家养老金权利、福利权、国家医疗保障权)被恢复到私有领域,这是所有掠夺性政策中做得最出格的事情,而且经常不顾广大民众的政治意愿。所有上述过程,相当于把资产从公有和大众领域转移到私人和特权阶级领域。[11]

[11] M. Derthick and P. Quirk, The Politics of Deregulation (Washington, DC: Brookings Institution Press, 1985); W. Megginson and J. Netter, ‘From State to Market: A Survey of Empirical Studies of Privatization’, Journal of Economic Literature (2001), online.

2. 金融化。1980年以后开始的金融化强劲浪潮,呈现出投机和掠夺的姿态。国际市场的日均金融交易流通总量在1983年保持在二十三亿美元,而到2001年这个数字增加到一千三百亿美元。2001年一年的流通量达四十万亿美元,相比之下,支持国际贸易和生产投资流量所需只有约八千亿美元。[12]经济松绑使得金融体系可以通过投机、掠夺、欺骗、偷窃,成为再分配活动的主要中心之一。存货促销、庞氏骗局[13]、借助通胀进行的结构性资产破坏、通过合并与收购进行的资产倒卖、债务责任等级提升(甚至在发达资本主义国家也致使全体人民变成债务奴隶),更别提通过信贷和证券操纵所进行的企业欺骗和资产掠夺了(借助证券和企业破产来掠夺和撤销养老基金)——所有这些都是资本主义金融体系的核心特征。存在许多手段可以从金融体系内部剥除价值。由于经纪人们可以从每笔交易中捞取酬金,他们就可以通过频繁利用自己的账户进行最大程度牟利(这种活动被称为“炒单”),不管贸易本身是否能为账户增加价值。证券交易的高额流通量反映的恰恰是市场上的炒单行为,而不是市场信心。对证券价值的重视,来自把资本所有者与资本管理者的利益结合起来,方式是为资本管理者提供优先认购股权的好处。我们现在知道,重视证券价值是为了操纵市场并给少数人带来大量财富,而其他许多人则付出代价。安然公司惊人的破产,便象征着一个掠夺许多人生计与养老金权利的总过程。除此之外,我们还要注意对冲基金和其他主要金融资本机构实行的投机性掠夺,因为这些行为形成了全球范围内掠夺性积累的真正前沿,哪怕人们认为它们提供了“分散风险”的正面利益。[14]

[12] Dicken, Global Shift, ch. 13.

[13] Ponzi scheme,因查尔斯·庞齐(Charles Ponzi)得名,指的是骗人向虚设的企业投资,然后再用后来投资者的资金付盈利给之前的投资者,以此诱骗更多的人上当。——译者

[14] 关于金融衍生品不断扩散的危险和其占得领导地位的重要性,见Panitch and Gindin, ‘Finance and American Empire’; S. Soederberg, ‘The New International Financial Architecture: Imposed Leadership and “Emerging Markets”’, Socialist Register (2002), 175-192。

3. 危机的管理与操控。投机和通常是欺骗的泡沫,标志着新自由主义许多金融操控的特征;除此之外,还有一个更深层的过程,使得“债务陷阱”一跃成为掠夺性积累的首要方式。[15]世界范围内的危机制造、危机管理、危机操控,已经发展成为一场精心的再分配表演,将财富从贫穷国家转到富裕国家。我之前已经描述过沃尔克的利率提高政策对墨西哥造成的影响,美国虽然自称是高尚的领导人,要组织“经济援助”以保持全球资本积累正常运转,但它铺就的道路却是在劫掠墨西哥经济。这是美国财政部—华尔街—国际货币基金组织的复合体在各地得心应手的事情。1990年代,格林斯潘在美联储屡次运用了与沃尔克相同的计策。单个国家的债务危机在1960年代并不常见,但1980年代和1990年代期间却变得屡见不鲜。几乎所有发展中国家都未能幸免,而在某些地方(如拉丁美洲),这类危机变成了地方流行病。这些债务危机被制造、管理、控制,既是为了将体系合理化,也是为了重新分配资产。自1980年代起,据计算有“超过五十项马歇尔计划(超过四点六万亿美元)由外围民众递交给他们在中心的债权人”。斯蒂格利茨感叹道:“这是多么古怪的世界啊,反倒是贫穷的国家在补助最富裕的国家。”此外,新自由主义者称之为“强制性通货紧缩”的行为,不过是掠夺性积累。韦德(Wade)与维内罗索(Veneroso)在写1997—1998年亚洲金融危机时,抓住了这一问题的本质:

[15] Corbridge, Debt and Development; S. George, A Fate Worse Than Debt (New York: Grove Press, 1988).

金融危机总是会引起所有权和力量的转移,转移到那些保持自己资产不受损害的人手里,以及那些有权制造信贷的人手里,亚洲危机也不例外……毫无疑问,西方和日本的企业是大赢家……大规模货币贬值、由国际货币基金组织推动的金融自由化、由国际货币基金组织协助的经济恢复,这三者的结合甚或将推动世界在过去五十年和平时期以来最大的资产转移,从国内所有者移向国外所有者;相比之下,发生在1980年代拉丁美洲,或发生在1994年后墨西哥的国内资产向美国所有者的转移,规模都要小得多。人们会想起安德鲁·梅隆(Andrew Mellon)[16]的话:“在经济衰退时期,资产会回归到其正当的所有人手里。”[17]

[16] Andrew Mellon(1855—1937),企业家、银行家,曾任美国财政部长。——译者

[17] E. Toussaint, Your Money or Your Life: The Tyranny of Global Finance (London: Pluto Press, 2003); Stiglitz, Globalization and its Discontents, 225; Wade and Veneroso, ‘The Asian Crisis’, 21.

类似地,确实存在着故意制造的失业现象,以便为进一步积累创造便利的剩余劳动力。有价值的资产(劳动力)被弃而不用,失去了自己的价值;他们被闲置不用,直到流动的资本家选择为他们带来新的生命活力。可是危险在于,危机可能会失控并扩散到各地,或骚乱会演变为对于制造骚乱的系统的反抗。国家干预和国际机构的主要功能之一,就是设法在允许掠夺性积累发生的同时,避免引发总体性崩溃或大众骚乱(如发生在印尼和阿根廷的事件),从而控制危机和货币贬值。华尔街—财政部—国际货币基金组织复合体所执行的结构性调整规划关注的是第一件事(掠夺性积累),而国家的买办性机构(受到来自帝国主义力量的军事协助)的任务是确保第二件事(总体性崩溃或大众骚乱)不会发生。但是,大众骚乱的迹象所在多有,比如墨西哥发生的萨帕塔起义,无数的反国际货币基金组织暴动,以及在西雅图、热那亚等地兴起的所谓“反全球化”运动。

4.国家再分配。国家一旦新自由主义化,就成为再分配政策的首要行动者,颠倒资金从上层阶级流向下层阶级的过程——这一过程发生于镶嵌型自由主义时期。为实现这一颠倒,国家首先实施私有化计划和削减社会工资的支出。虽然私有化看上去对下层阶级有利,但长远影响却是负面的。例如,初看起来,撒切尔夫人的私有化社会住房计划似乎是赐给下层阶级的礼物,他们如今可以用相对低廉的价格从房屋租赁者变成房屋所有者,获得一份有价值的资产并提升自己的财富。但是,一旦转移过程完成,房屋投机就开始兴盛,尤其是在主要的中心区域,最终诱使或强迫低收入人口迁到如伦敦等城市的边缘地带,并把过去工人阶级的住宅区变成高度奢华的中心。中心地区没有让人买得起的房子,造成有些人无家可归,而那些从事低收入服务行业的人只能赶长距离路程上下班。1990年代期间,墨西哥合作农场的私有化也对墨西哥农民的未来造成了类似影响,迫使许多农村居民离开土地,到城市找工作。中国将资产移交批准给一小部分精英,损害了人民大众的利益,激起了许多最终遭到压制的抗议。如今有报告表明,为了老北京城的重建,多达三十五万户家庭(一百万人)被迫迁离,造成了与上述英国和墨西哥情况相类似的后果。在美国,税收窘迫的市镇如今经常运用征用权力迫使低收入、甚至中等收入的房产所有人离开他们居住的优质住宅,以便腾出土地给上层收入者和商业开发,从而提高税收基础(在纽约州,这样的例子超过六十起)。[18]

[18] J. Farah, ‘Brute Tyranny in China’, WorldNetDaily.com, posted 15 Mar. 2004; I. Peterson, ‘As Land Goes To Revitalization, There Go the Old Neighbors’, New York Times, 30 Jan. 2005, 29 and 32.

新自由主义国家还通过税法改革进行财产和收入的再分配,以利于投资收益而不是工资收入,增加税法中的累减原则(如销售税),强征使用费(如今在中国农村地区广为流行),为企业提供一系列补贴和免税政策。美国的企业税率已逐步下降,布什连任总统受到企业领导人热烈欢迎,他们期待能够进一步免除税收义务。如今美国在联邦、州、地方层面的企业福利规划,相当于为了企业利益而大规模重新调整公共资金(直接的如补助工农联合企业,间接的如军工部门的情况),方式正如美国减免贷款税利率以补助上层收入业主和建筑业。监督和治安的兴起,以及(例如在美国)将民众中的反抗分子监禁起来,表明高强度的社会控制将变得更加险恶。监狱—工业复合体是美国经济的兴盛部门(连同个人安全服务行业一起)。在发展中国家,反对掠夺性积累的声音更加强烈,新自由主义国家立即承担起积极镇压的角色,有时对抗议运动的镇压甚至达到小规模战争的程度(如今可以方便地为很多抗议运动贴上“毒品交易”或“恐怖分子”的标签,从而获得美国的军事援助和支持——例如在哥伦比亚)。其他运动——诸如墨西哥的萨帕塔起义或巴西的无地农民运动——受到国家力量借助选举和边缘化的联合手段的遏制。[19]

[19] J. Holloway and E. Pelaez, Zapatista: Reinventing Revolution (London: Pluto, 1998); J. Stedile, ‘Brazil's Landless Battalions’, in T. Mertes (ed.), A Movement of Movements (London: Verso, 2004).

把一切都商品化

假定市场和市场信号可以最好地决定一切资源配置决策,相当于假定任何事物原则上都可以被作为商品对待。商品化假定财产权的存在先于过程、事物、社会关系,假定价格可以加在这些事物上面,假定这些事物能够按照合法契约进行交易。市场被假定为一切人类行动的合适指引(一种伦理规范)。当然,实际上每个社会都会对商品化的起点和终点做出某些限制,争论焦点是界线何在。某些药物被规定为非法,色情服务买卖在美国多数州是违法的,虽然在其他地方这样的行为可能被合法化、非刑事化,甚至作为一项产业而受到国家管理。淫秽制品作为一种符合美国法律的言论自由形式而广泛受到保护,虽然在这里也有某些形式(主要涉及儿童)被认为逾越了法律许可的范围。在美国,良知和荣誉被认为不可买卖,也有某种纠缠于“腐败”的奇怪偏好,似乎贪污腐败可以很容易与市场上一般的权力交易和赚钱行为区别开来。性、文化、历史、遗产的商品化;自然的商品化,将其作为奇观异景或休憩之所;从创造力、本真性、独特性攫取垄断性租金(例如著作或艺术的情况)——上述这些均相当于明码标价那些事实上从未被作为商品生产出来的事物。[20]关于商品化的适当性,人们经常产生分歧(例如,关于将宗教事件和符号商品化),或者争论谁应该行使所有权并取得租金(例如,关于参观阿兹台克废墟或销售土著艺术)。

[20]D. Harvey, ‘The Art of Rent:Globalization, Monopoly and the Commodification of Culture’, Socialist Register (2002), 93-110.

新自由主义化无疑取消了商品化限制,并极大地扩展了合法契约的范围。一般而言,新自由主义(就像很多后现代理论那样)歌颂转瞬即逝的事物和短期合同——例如,婚姻被理解为一项短期契约协议,而非神圣且牢不可破的纽带。新自由主义者与新保守主义者的分裂,部分反映了双方关于界线应该划在哪里的分歧。新保守主义者们一般会谴责“自由主义者”、“好莱坞”甚或“后现代主义者”,视之为社会秩序的瓦解和败坏,而不认为实际上是企业资本家(如默多克)在做坏事,把各种挑逗性事物(如果不是淫秽材料的话)偷偷塞给大家,并且不断向人夸耀自己在无止境地追求利润时,总是选择了短期而非长期买卖。

但是,比起区区设法通过货币计算和短期合同保护某些珍贵物品、保护社会生活的某种特殊惯例或首要地点(preferred corner),还有严重得多的事情。自由主义理论和新自由主义理论的核心是必须建构连贯的土地市场、劳动力市场和货币市场,而正如卡尔·波兰尼指出,这些“显然都不是商品……对劳动力、土地和货币的商品描述全然是虚构的”。虽然资本主义离开此类虚构就无法运作,但如果资本主义未能意识到它们背后的复杂现实,它就肯定会造成无数的破坏。波兰尼在其更著名的段落中做出如下解释:

如果允许市场机制成为人的命运、人的自然环境,乃至他的购买力的数量和用途的唯一指导,那么它就会导致社会的毁灭。因为“劳动力”这种所谓的商品不能被推来搡去,不能被不加区分地加以使用,甚至不能被弃置不用,否则就会影响到作为这种特殊商品的载体的人类个体生活。市场体系在处置人的劳动力量时,也同时在处置附在这个标识上的生理层面、心理层面和道德层面的实体“人”。如若被剥夺了文化制度的保护层,人类成员就会在由此而来的社会暴露中消亡;他们将死于邪恶、堕落、犯罪和饥荒所造成的社会混乱(dislocation)。自然界将被化约为它的基本元素,邻里关系和乡间风景将被损毁,河流将被污染,军事安全将会受到威胁,食物和原材料的生产能力也将被破坏殆尽。最后,对购买力的市场控制将周期性地肃清扼杀商业企业,因为对后者而言,货币供给的涨落不定会产生如同洪水与干旱之于原始社会的巨大灾难。[21]

[21] Polanyi, The Great Transformation, 73.[引文根据冯刚、刘阳译文,前揭,63页。略有改动。——译者]

虚拟资本的“洪水与干旱”在全球信贷系统内造成的破坏,如在印尼、阿根廷、墨西哥甚至美国,充分证明波兰尼的最后论断。但是,波兰尼关于劳动力和土地的论题值得作进一步分析。

个体进入劳动力市场时是带有个性的个人,是镶嵌于社会关系网络之中且以种种方式社会化的个体,是可以用某些特征(如遗传特征和性别)辨别出的生理个体,是积累了不同技能(有时被称作“人力资本”)和品位(有时被称作“文化资本”)的个体,也是怀有梦想、欲望、雄心、希望、疑虑和恐惧的活生生的人。然而,对资本家来说,此类个体不过是一个生产要素,虽然不是无差别的要素——因为雇主需要劳动者具备某些性质以符合工作要求,例如身体强壮、有技术、灵活、听话,等等。工人凭合同受到聘用,而在新自由主义的安排中,为了最大程度的灵活性,短期合同更受偏爱。历史上,雇主曾经利用劳动力市场中的种种差异进行区分和管理。分化的劳动力市场由此出现,而雇主们也常常以有利于自己的方式,或明或暗地利用种种关于种族、族裔、性别、宗教的差异。反过来,工人也可以利用他们镶嵌其中的社会关系,获得进入某些工作岗位的特权渠道。他们一般会试图垄断技能,并通过集体行动和创造合适的机构,设法管理劳动力市场以保护自身利益。就此而言,他们只是在建构波兰尼所谓“文化制度的保护层”。

新自由主义化试图拆除镶嵌型自由主义允许并且不经意间培养起来的保护层。对劳工的总体打击从两个方面进行。工会和其他工人阶级机构的力量在各自国家内受到限制或消除(必要时会采取暴力),弹性的劳动力市场被建立起来。国家从社会福利供给撤出并在技术上促使工作结构转变,从而使得相当大一部分劳动力变得多余,实现了在工作环境中资本对劳工的主宰。于是,个体化和相对无力的工人要面临这样一个劳动力市场:其中只提供为个体制定的(customized)短期合同。工期保障不复存在(例如,撒切尔夫人在大学里废除了终身制),一种“个人责任体系”取代了社会保障(养老金、医疗卫生、伤残保障),后者以前是雇主和国家需要承担的义务。相反,个人如今在贩卖各类保障的市场中购买这些产品。个人安全因此成为个体选择的事情,依赖于个人能否支付包含在风险金融市场中的金融产品。

另一方面的打击使得劳动力市场的时空坐标发生了转变。虽然人们可以利用“竞次”(race to the bottom)[22]来获得最廉价和最顺从的劳动力,地理上的资本流动却使之能够统治全球劳动力,而后者自身的地理流动性有限。由于移民受到限制,被虏获的劳动力数量相当多。为了避免这样的壁垒,只有借助非法移民(产生很容易剥削的劳动力)或短期合同;例如,短期合同允许墨西哥劳动者到加利福尼亚的农业综合企业工作,当他们因长期暴露于农药中而得病甚或死亡时,又被资本家不知羞耻地运返墨西哥。

[22]“竞次”指一国利用降低社会福利、破坏自然环境、剥削劳动人民等方式,来获取国际竞争中的优势地位。——译者

在新自由主义化过程中,全球范围内“任由摆布的工人”非常典型。[23]关于劳动者在全世界血汗工厂中的恶劣工作条件和非人待遇的描述,已经很多了。在中国,从农村地区来的年轻女性打工者的工作条件简直骇人听闻:“无法承受的长时间工作,很差的食物,拥挤的寝室,暴君般的管理者——他们会毒打女工,甚至进行性侵犯,工资要迟发好几个月,有时候甚至根本没有。”[24]在印尼,两位年轻女性叙述了她们为一个基于新加坡的李维斯(Levi-Strauss)牛仔裤转包商工作的经历:

[23] K. Bales, Disposable People: New Slavery in the Global Economy (Berkeley: University of California Press, 2000); M. Wright, ‘The Dialectics of Still Life: Murder, Women and the Maquiladoras’, Public Culture, 11 (1999), 453-474.

[24] A. Ross, Low Pay High Profile: The Global Push for Fair Labor (New York: The New Press, 2004), 124.

当然,我们经常受到谩骂。老板生气时,他就把女性叫做狗、猪、荡妇,对此我们只能默默忍受,不能反抗。我们正式规定的工作时间是早上七点到下午三点(每天工薪不到二美元),但经常会有强制加班,有时候——特别是如果有紧急任务要赶的话——工作到晚上九点。不管我们多累,都不允许回家。我们可能会拿到额外的二百卢比(十美分)……我们从住处徒步走到工厂。工厂里非常闷热,房子是金属屋顶,而且没有那么大地方容纳所有工人。整个工厂非常拥挤。有超过二百人在里面工作,大部分是女性,但整个工厂只有一个厕所……我们下班回家后,都没有力气干别的,吃了就睡……[25]

[25] J. Seabrook, In the Cities of the South: Scenes from a Developing World (London: Verso, 1996), 103.

类似的故事也发生在墨西哥马圭拉工厂,还有位于洪都拉斯、南非、马来西亚、泰国等地由台湾人和韩国人运营的制造业工厂。健康伤害、暴露于大范围有害物质、工作猝死,这些都不受管理且不进行记录。在上海,一位台湾商人管理一个纺织品仓库,“一次火灾中,有多名工人死于密闭建筑内”,这位商人被判处“宽大的”两年缓刑,因为他“有悔改表现”且“火灾后协助处理相关事宜”。[26]

[26] J. Sommer, ‘A Dragon Let Loose on the Land: And Shanghai is at the Epicenter of China's Economic Boom’, Japan Times, 26 Oct. 1994, 3.

女性在很大程度上(有时候还要加上儿童)承受着此类不体面、吃力、危险的苦活负担。[27]事实上,新自由主义化造成的社会后果相当严重。掠夺性积累往往会摧毁女性曾经在家庭生产/销售系统和传统社会结构中具有的所有力量,并将一切重新安置于男性主导的商品和信贷市场中。发展中国家的女性从传统父权制控制中求得解放的途径,要么是通过不体面的工厂劳动,要么是通过与性有关的交易——从家政服务和餐饮服务等值得尊敬的工作,到色情交易(当代所有行业中最赚钱的一种,也包含着大量的奴役现象)。发达资本主义国家社会保障的丧失,已经对下层阶级女性产生了尤其负面的影响,而在许多前苏联共产主义国家,新自由主义化过程中女性权利的丧失几乎是灾难性的。

[27] C. K. Lee, Gender and the South China Miracle (Berkeley: University of California Press, 1998); C. Cartier, Globalizing South China (Oxford: Basil Blackwell, 2001), particularly ch. 6.

那么,在这个弹性劳动力市场和短期合同、周期性工作不稳定、缺乏社会保障、经常令劳工疲惫不堪的世界里,任由摆布的工人(特别是女性)如何在社会上和情感上生存下来——毕竟他们已经没有曾经给予其些许尊严和支持的集体制度?对于有些人来说,劳动力市场越来越灵活是一种恩惠,哪怕有时候这并不带来实质性的收益,但可以相对容易地改换工作和免于传统社会父权制和家庭的束缚,这一简单的原则就是看不见的好处。对于那些在劳动力市场上如鱼得水的人而言,似乎在一个资本主义消费文化的世界中有着大量报酬。可惜的是,不论这种文化多么壮观、灿烂、迷人,它最终也只是和欲望嬉戏,给人带来的满足从不超过购物中心的有限身份认同,以及(对女性而言)美貌或物质财富方面的身份焦虑。“我购物故我在”和占有性个人主义一起建构了一个伪满足的世界,表面上激动人心,内中空空如也。

可是,对于那些失去工作或一直不得不从事非正式就业(这些职业目前为世界上大多数任由摆布的劳动力提供了危险的栖身之所)的人们而言,事情就完全是另一种样子。约二十亿人不得不以每天不到二美元过活,资本主义消费文化居高临下,金融行业赚取巨额奖金,以及关于新自由主义化、私有化、个人责任的解放性潜力等等自娱自乐的争辩——这些必然像是一场残酷的玩笑。从中国贫穷的农村地区到富裕的美国,医疗保障的丧失以及各种形式的使用费的增加,都给穷人加上了十分沉重的经济负担。[28]

[28] 关于全球影响的细致讨论,见Navarro, The Political Economy of Social Inequalities; Navarro and Muntaner, Political and Economic Determinants。

新自由主义化强调劳动力同样是一种商品,借此它已经改变了劳动力、女性和处于社会秩序中的当地群体的关系结构。由于失去了民主制度的有效保护层,并且受到形形色色社会混乱的威胁,一支任由摆布的劳动力大军不可避免地会转变为其他制度形式,借此建立社会团结并表达集体意愿。从小型团伙、毒品走私网络、黑手党、贫民区头目,经由社区、底层、非政府组织,到世俗性仪式和宗教团体,各种形式纷纷扩张。这些都是为填补社会空隙应运而生的替代性社会形式,因为国家力量、政治党派以及其他制度形式都被积极拆除,或干脆被当作集体努力和社会纽带的中心而扫除了。宗教信仰的明显抬头,也与此有关。关于这种趋势,只要看看中国荒凉的农村地区突然出现和传播开来的宗教团体就能知道。[29]拉丁美洲新自由主义化过程中,在混乱的非正规经济领域内迅速出现了福音派改宗现象,而复兴的(有时是新兴的)宗教部落主义(tribalism)和原教旨主义,也构成了非洲和中东许多地区的政治;这些都证明,人们需要建立有效的社会团结机制。美国原教旨主义的福音派基督教的发展,与越来越多的工作不稳定有关,与丧失其他形式的社会团结有关,也与资本主义空洞的消费文化有关。托马斯·弗兰克(Thomas Frank)指出,堪萨斯州仅仅在1980年代末兴盛起宗教权利,发生于新自由主义重构和去工业化的十多年后。[30]照这样的说法,上述种种关系似乎言过其实了。但是,如果波兰尼是对的,并且将劳动力作为商品对待会导致社会混乱,那么努力重建不同的社会网络以抵御威胁,就会变得越来越有可能。

[29] J. Kahn, ‘Violence Taints Religion's Solace for China's Poor’, New York Times, 25 Nov. 2004, A1 and A24.

[30] Frank, What's the Matter with Kansas.

环境破坏

强加于环境利用之上的短期合同逻辑,带来了一系列灾难性后果。所幸,新自由主义阵营内部就此议题也产生了意见分歧。虽然里根根本不考虑环境,有一次指出树木是空气污染的主要来源之一,但撒切尔夫人非常严肃地看待环境问题。她在《蒙特利尔议定书》(Montreal Protocol)谈判过程中扮演了重要角色,限制氯氟化碳(CFCs)的使用——它是造成南极洲臭氧层空洞不断增大的罪魁祸首。撒切尔夫人十分看重越来越多的二氧化碳排放所带来的全球变暖威胁;当然,她的环境保护努力并不完全是无私的,因为她可以部分依靠环境保护的理由,将关闭煤矿和破坏矿工联盟的行为正当化。

因此,新自由主义国家关于环境方面的政策呈现出地理上不均衡和时间上不稳定的特点(取决于谁掌控国家力量,里根政府和乔治·W·布什政府在这方面尤其倒行逆施)。此外,环境运动自1970年代起便有长足进展,经常发挥约束性影响,依时间和地点而定。在有些情况下,资本主义企业发现,提高生产效率和改善环境之举可以并行不悖。尽管如此,关于新自由主义化造成的环境后果,其总体平衡表几乎肯定是负的。人们努力为人类幸福建立严格(虽然富有争议)的衡量指数,其中包括了环境破坏的代价——这表明自1970年左右以来环境破坏正有加剧趋势。已经有足够多的具体事例支持这一总体论断,表明无限制地推行新自由主义原则带来了环境损失。1970年以来日益加剧的热带雨林破坏是众所周知的例子,已经对气候改变和生物多样性丧失产生严重后果。新自由主义化的时代,也恰逢地球近期历史中最快速的大规模物种灭绝时代。[31]如果我们正在进入一个非常危险的地带,全球环境(尤其是气候)急剧变化以致使地球不适于人类居住,那么进一步拥护新自由主义伦理和新自由主义化实践,将无异于自取灭亡。布什政府应对环境问题的方式经常是质疑科学证据,此外什么也不干(除了削减相关科学研究的经费)。但是,他自己的研究团队报告指出,1970年以后人类很大程度上引起了全球变暖。五角大楼也指出,全球变暖最后会成为对美国安全的严重威胁,比恐怖主义还要严重。[32]有趣的是,过去这些年里在增加二氧化碳排放方面的两大罪人,恰恰是全球经济的动力来源——美国和中国(后者在过去十年内增加了45%二氧化碳排放)。在美国,工业和住宅建造方面,能源利用率已经有了实质进展,能源挥霍很大程度上来自消费主义,它继续鼓励高度耗费能源的城市近郊和远郊扩张,并且鼓励购买耗油量大的SUV越野车而不是同样可以买到的能源节省型汽车。美国越来越依赖于进口石油,显然衍生出地缘政治结果。就中国而言,快速工业化和汽车拥有者的增加,使得能源消耗的压力翻倍;在1980年代末,中国已经从自给自足的石油生产国,转变为继美国之后的全球第二大石油进口国。在此,随着中国在苏丹、亚洲中心、中东夺得获取石油供应的立足点,其地缘政治影响同样很普遍。但是,中国也拥有大量低品质的煤矿供应,含有很高的硫磺成分。将这些用于发电,产生了主要的环境问题,尤其是造成全球变暖的问题。除此之外,考虑到中国经济遭受到严重的电力短缺,经常发生灯火管制或电力中断,不存在任何激励因素可以促使地方政府遵照中央政府命令,关闭低效率且“肮脏”的发电厂。汽车拥有和使用方面的惊人增长——十年内,在北京等大城市,汽车基本替代了自行车——为中国带来了负面的影响,在世界上空气质量最差的二十个城市中,有十六个是中国城市。[33]对全球变暖造成的类似影响也非常明显。就像快速工业化阶段中通常会发生的情况那样,对环境后果不加考虑,正在给各地带来破坏性影响。河水严重污染,自来水供应充满危险的致癌化学物质,公共卫生供给薄弱(SARS和禽流感的问题就暴露了这一点),土地资源快速转变为城市用地或创造大规模水力发电项目(如长江流域),这些都增加了大量的环境问题,中央政府现在才刚开始着手处理。中国在这一方面并不是孤例,印度经济快速发展同样伴随着紧迫的环境改变,源于耗费扩大和日益严峻的自然资源开采压力。

[31] N. Myers, Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability (New York: Norton, 1993); id., The Primary Resource: Tropical Forests and Our Future/Updated for the 1990s (New York: Norton, 1993); M. Novacek (ed.), The Biodiversity Crisis: Losing What Counts (New York: American Museum of Natural History, 2001).

[32] Climate Change Science Program, ‘Our Changing Planet: The US Climate Change Science Program for Fiscal Years 2004 and 2005’, http://www.usgcrp.gov/usgcrp/Library/ocp2004-5; M. Townsend and P. Harris, ‘Now the Pentagon Tells Bush: Climate Change Will Destroy Us’, Observer, 22 Feb. 2004, online.

[33] K. Bradsher, ‘China's Boom Adds to Global Warming’, New York Times, 22 Oct. 2003, A1 and A8; J. Yardley, ‘Rivers Run Black, and Chinese Die of Cancer’, New York Times, 12 Sept. 2004, A1 and A17; D. Murphy, ‘Chinese Province: Stinking, Filthy, Rich’, Wall Street Journal, 27 Oct. 2004, B2H.

当考虑到自然资源开采的问题时,新自由主义化的记录相当不堪。原因不难发现:对短期合同关系的偏爱给所有生产者造成压力,他们要在合同期内尽可能地攫取一切。虽然合同和条款可以延期,但总是存在着不确定性,因为有可能发现其他资源。自然资源开采最长的投资回报期相当于折现期(也就是二十五年左右),但大多数合同如今时间都要短得多。损耗通常被认为是线型损耗——现在越来越明显的是,许多生态系统在碰到崩溃点之后便迅速瓦解,因为超过这个临界点它们的自然再生能力就无法发挥作用。鱼类资源——加利福尼亚的沙丁鱼、纽芬兰的鳕鱼、智利的黑鲈——是经典的例子,表明一种资源被按照“最优”速率开采的时候,可能会突然毫无征兆地消亡。[34]森林业的情况不那么富有戏剧性,但同样严峻。新自由主义坚持私有化,使得很难建立任何关于森林管理原则的全球协议,以保护珍贵的生态环境和物种多样性,尤其是在热带雨林地区。在更为贫穷但拥有大量森林资源的国家,增加出口并允许外资所有制和特许权的种种压力,意味着甚至最小程度的森林保护也被拆除了。智利私有化以后便过度砍伐森林资源,在此就是很好的例子。但是,国际货币基金组织规定的结构性调整方案甚至造成了更糟糕的影响。强制节俭措施意味着贫穷国家将没有足够的资金投入到森林管理,这些国家同时被迫将森林私有化,并将其开放给实行短期合同的外国木材公司。由于被迫依靠外汇来偿还债务,这些国家面临着大规模允许短期采伐以获取外汇的诱惑。更糟糕的是,当国际货币基金组织规定的节俭措施和失业现象降临的时候,大量人口可能会靠土地寻求生计,并参与到肆意砍伐森林的活动中。由于人们喜欢采取的手段是焚烧,无地农民和伐木企业可能会在很短的时间内大规模破坏森林资源,正如在巴西、印尼和几个非洲国家发生的情况那样。[35]在1997—1998年印尼财政危机最严重的时候(当时有数百万人下岗),苏门答腊发生了失控的森林大火(与苏哈托最富有的华裔商人之一的伐木企业有关),造成了大量浓厚烟层,对整个东南亚地区产生数月影响。只有当国家和其他利益集团打算抵制新自由主义规则和支持这些规则的阶级利益集团之时(这样的事情发生过好多次),稍微节制一些的环境利用才可能实现。

[34] Petras and Veltmeyer, System in Crisis, ch.6.

[35] American Lands Alliance, ‘IMF Policies Lead to Global Deforestation’, http://americanlands.org/imfreport.htm.

论权利

新自由主义化在自身内部繁衍出大规模的对抗性文化。然而,这些对抗都倾向于接受新自由主义的许多基本命题。对抗集中于国内矛盾,例如严肃对待个人权利和自由的问题,并且,不仅把个人权利和自由与权威主义相对立,还经常将其与政治、经济、阶级力量的专断相对立。这一对抗性文化认可新自由主义关于增加所有人幸福的说辞,并谴责新自由主义化过程没能兑现自己的承诺。比如,看一下新自由主义精髓文件——世界贸易组织协议——关键的第一段吧,目标是:

提高生活水平,保证充分就业,逐步大幅增加实际收入和实际需求,扩大商品和服务的生产与贸易,同时在符合可持续发展目标的情况下允许最优利用世界资源,以求既能保护和维持生态环境,也能以符合不同经济发展水平的需要和考虑的方式,改善实现上述目的的手段。[36]

[36] D. Rodrik, The Global Governance of Trade: As If Development Really Mattered (New York, United Nations Development Program, 2001), 9.

世界银行宣言中也能找到类似的虔诚希望(“减少贫穷是我们的主要目标”)。这一切都与加强重建或创建阶级力量的实际行为不符,也与那些造成贫穷和环境破坏的结果不符。

1980年以来,侵权方面的抗议明显增多。钱德勒(Chandler)指出,在此之前如《外交事务》(Foreign Affairs)等杂志还没有一篇文章专门讨论人权。[37]1980年以后,人权问题才变得引人注目。毫无疑问,新自由主义坚持个人是政治经济生活的基础,这打开了通往个人权利激进主义的大门。但是,通过关注那些权利,而不是关注创造或改造具有实质性的、开放的民主治理结构,抗议性文化培育的途径无法避免新自由主义设定的框架。新自由主义对于个人的关注,胜过任何社会民主制对于平等、民主和社会团结的关注。而且,经常诉诸法律行动等于接受了新自由主义的偏好——诉诸司法和行政力量,而不是议会力量。但是,诉诸法律既耗时间又耗经费,而考虑到法官的典型阶级效忠,法院又无时无刻不严重偏袒统治阶级利益。法律决策往往将私有权和利率置于平等与社会正义的权利之上。钱德勒总结说,正是“自由主义精英对于普通民众和政治进程的失望,才导致他们更多地关注有权有势的个体,把他们的案件交给倾听和做决定的法官”。[38]

[37] D. Chandler, From Kosovo to Kabul: Human Rights and International Intervention (London: Pluto Press, 2002), 89.

[38] D. Chandler, From Kosovo to Kabul: Human Rights and International Intervention (London: Pluto Press, 2002), 230.

由于大多数穷人缺乏资金以争取自身权利,表达这一理想的唯一途径只有借助于形成倡议团体。就像更一般的权利话语那样,倡议团体和非政府组织(NGOs)的兴起伴随着新自由主义转向,并自1980年左右以来规模迅速扩大。非政府组织在很多情况下都介入到社会供给的真空领域,后者是国家从这类活动中撤出后留下的;这种行为相当于通过非政府组织进行私有化过程。在某些情况下,这进一步加剧了国家从社会供给领域的撤出。由此,非政府组织扮演的角色是“全球新自由主义的特洛伊木马”。[39]此外,非政府组织本身并非民主机构,它们往往是精英主义、不负责任(除了对其捐助者)、显然与它们设法保护或帮助的人非常遥远,无论这些组织多么善意或进步。它们会经常隐藏自己的议事日程,更愿意与国家和阶级力量进行直接商谈或施加影响;它们经常控制自己的委托人而不是代表他们;它们宣称并假设为那些无法自我表达的群体发言,甚至规定那些它们为之发言者的利益(似乎人们自己无法看到自己的利益所在)。但是,非政府组织的正当性身份始终值得怀疑。例如,当这些组织成功地以普遍人权为名,煽动禁止在生产过程中利用童工,它们可能摧毁了那样的经济体——其中童工对于家庭生存而言非常重要。如果经济上没有其他出路,儿童可能会被卖去从事色情行业(又该另一个倡议团体出面主张消灭此类事件了)。“权利话语”所预设的普遍性以及非政府组织和倡议团体所致力的普遍原则,都与地方特殊性不符,也与处在商品化和新自由主义化压力下的日常政治和经济生活实践不相符合。[40]

[39] T. Wallace, ‘NGO Dilemmas: Trojan Horses for Global Neoliberalism?’, Socialist Register (2003), 202-219. For a general survey of the role of NGOs see M. Edwards and D. Hulme (eds.), Non-Governmental Organisations: Performance and Accountability (London: Earthscan, 1995).

[40] L. Gill, Teetering on the Rim (New York: Columbia University Press, 2000); J. Cowan, M.-B. Dembour, and R. Wilson (eds.), Culture and Rights: Anthropological Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

但还有另一个原因,说明为什么这一特殊的对抗性文化在近些年来具有如此大的魅力。通过扩大工业和农业的雇佣劳动力,掠夺性积累产生了一系列非常不同于积累的实践活动。扩大雇佣劳动力曾在1950年代和1960年代主导过资本积累进程,孕育出一种对抗性文化(如镶嵌于工会和工人阶级政党的文化),这种文化产生了镶嵌型自由主义。另一方面,掠夺是片断而特殊的——一会儿是私有化、一会儿是环境破坏、一会儿又是债务金融危机。如果不诉诸普遍性原则,很难反对所有此类具体性和特殊性。掠夺造成权利损失,因此人们求助于一种关于人权、尊严、可持续生态实践、环境权利等等的普遍性措辞,以作为统一的对抗性政治的基础。

诉诸权利普遍主义是一把双刃剑。它可以做到用于实现心中的进步目标,我们无法把鲜明体现于大赦国际(Amnesty International)、无国界医生组织(Médecins sans Frontières)和其他组织的传统,当成仅仅是新自由主义思想的点缀而摒弃。整个人道主义的历史(既包括西方古典自由主义,也包括各种非西方人道主义)太过复杂了。但许多权利话语目标有限(就大赦国际而言,直到最近它一直只关注与经济权利相对的公民和政治权利),使之很容易被纳入新自由主义的框架。普遍主义似乎特别适合于全球问题,如气候转变、臭氧层空洞、生态环境败坏导致的生物多样性丧失,等等。但是,普遍主义在人权领域的结果更为纠结,因为世界上存在各种各样的政治经济环境和文化实践。除此之外,人权问题太容易被用来作为“帝国利剑”(借用巴塞洛缪[Bartholomew]与布莱克斯皮尔[Breakspear]一针见血的描述[41])。例如,美国所谓的“鹰派自由主义者”(liberal hawks)就利用人权,证明在科索沃、东帝汶、海地以及(不要忘了)阿富汗和伊拉克的帝国主义行干涉行径的合法性。他们“以保卫自由、人权、民主的名义”证明军事人道主义的合法性,“甚至这种行为可以由一个自封的帝国主义国家(如美国——引者)单边进行”。[42]更广泛而言,很难不同意钱德勒的结论——“今天以人权为基础的人道主义,其根源是一种日益增加的共识:支持西方自1970年代以来不断干预发展中国家的内政”。论辩的关键在于,认为“国际机构、国际和国内法庭、非政府组织或道德委员会,比选举出的政府更能代表人民的需要。

[41] A. Bartholomew and J. Breakspear, ‘Human Rights as Swords of Empire’, Socialist Register (London: Merlin Press, 2003), 124-145.

[42] A. Bartholomew and J. Breakspear, ‘Human Rights as Swords of Empire’, Socialist Register (London: Merlin Press, 2003), 126.

政府和选举出的代表被认为相当可疑,正是因为他们需要对自己的选民负责,所以,他们被理解为具有‘特殊’利益,与按照伦理原则行事正相反对”。[43]在国内,人道主义的影响同样险恶。其影响是“通过正当化发展中的司法决策角色、正当化非选举的特别工作小组和道德委员会,将公共政治辩论”减少。政治上的影响可能是衰弱的,“人权规范远远不能改变我们原子式社会的个人孤立和消极状态,只能将这些区分制度化”。更糟糕的是,“与任何精英理论一样,人权伦理话语所提供的社会败坏景象,帮助维持了统治阶级的自信”。[44]

[43] Chandler, From Kosovo to Kabul, 27, 218.

[44] Chandler, From Kosovo to Kabul, 235.

这样的批评可能会诱使人们避免诉诸于任何普遍性的主张,认为它们有致命缺陷;并抛弃所有权利的说法,认为它们是强制推行抽象的、基于市场的伦理的无力说辞,是阶级力量重建的掩饰。虽然两个命题都值得严肃考虑,但我认为把权利领域拱手让给新自由主义霸权,并不是一件好事。需要争夺的战役不仅涉及在特殊情况下应该诉诸何种普遍性与何种权利,还涉及应该如何建立普遍性原则和权利概念。一方是新自由主义作为一套政治—经济的特殊实践,另一方是日益诉诸某种普遍性权利以作为道德和政治正当性的基础,双方之间建立的关键联系应该引起我们注意。布雷默法令将某种权利概念强行塞给伊拉克,与此同时,这些法令违背了伊拉克的自行决定权。马克思说过一句非常著名的话:“两种权利之间,强力起决定作用。”[45]如果阶级重建造成强制推行一套独特的权利,那么对这一强制的抵抗就会产生争取相当不同之权利的斗争。

[45] Marx, Capital, i. 225.

例如,积极的正义感作为一项权利已经成为政治运动的强力推动:与不正义作斗争经常会激发社会改革运动——在美国,令人振奋的公民权运动史就是很好的例子。当然,问题是我们或许会诉诸五花八门的正义概念。但分析显示,某些主导性社会过程会突出和依赖于某些正义概念和权利概念,挑战这些特殊的权利就等于挑战包含着它们的社会过程。相反,也不可能从一种社会过程(如通过市场交易进行资本积累)转变到另一种(如政治民主和集体行动),而同时又不改变对某些权利概念和正义概念的忠诚。所有关于权利和正义的理想主义规范,其问题就在于隐藏了上述联系。只有当这些理想主义规范脚踏实地,与某种社会过程发生关联时,它们才能找到其社会意义。[46]

[46] D. Harvey, ‘The Right to the City’, in R. Scholar (ed.), Divided Cities:Oxford Amnesty Lectures 2003 (Oxford, Oxford University Press, forthcoming).

思考新自由主义的事例:各种权利都围绕着主导性权力逻辑——领土国家的逻辑和资本逻辑。[47]不论我们多么盼望权利的普遍性,但推行权利的始终是国家。如果政治力量不愿意,那么权利观念仍只是一纸空文。所以,权利衍生于公民身份,也以公民身份为条件。领土权限(territoriality of jurisdiction)于是成为问题,关乎两个方面。由于存在无国籍者、非法移民等,就出现了很棘手的困难:谁是或谁不是“公民”成为严重问题,关乎界定国家领土内部的包容和排斥原则。国家在涉及权利问题上如何实施主权,这本身就是一个聚讼纷纭的议题,但诸多镶嵌于新自由主义资本积累之中的全球规则,对于主权也施加了种种限制(中国正在经历这一点)。尽管如此,民族国家以其对正当暴力手段的垄断,可以用霍布斯式的方式界定一套自身的权利,并且不太受到国际规约的束缚。美国就是其中之一,它坚持自己有权不对国际上规定的人道犯罪负责,同时坚称来自别处的战犯必须要交付法庭审判,但又否认这些同样的法庭可以审判美国公民。

[47] Harvey, The New Imperialism, ch. 2.

生活在新自由主义之中,也意味着接受或服从一套为资本积累所需的权利。因此,我们生活在这样一个社会:其中个体(记住,企业在法律上被规定为个体)不可剥夺的私有产权和盈利权,胜过任何你能想象到的其他不可剥夺的权利概念。这种权利制度的捍卫者善辩地说道,这将鼓励“资产阶级德性”,如果没有这种德性,世界上每个人都将饥寒交迫。这些德性包括个体责任和义务;独立于国家干预(这种权利制度通常被与国家内部界定的权利制度严格对立起来);市场和法律面前机会平等;对积极性和创业努力的回报;关心自己和自己的东西;一个开放的市场,允许契约选择和交易选择的广泛自由。这一权利体系扩展到个人身体的私有权领域(强调个人有权自由签订契约以出卖自己的劳动力,个人有权得到尊严和尊重,个人有权免遭奴役等肉体强迫),以及思想和言论自由权利领域的时候,显得更加有说服力。这些派生性权利很吸引人,我们很多人都很信奉它们。但是,我们信奉这些权利,就好比乞丐靠富人餐桌上的残羹冷炙苟活。

我无法依靠哲学论辩——指出新自由主义权利制度是不正义的——来说服人们。但是,反对这种权利制度相当容易:接受它,等于接受我们没有别的选择而只能生活在一种无止境的资本积累和经济发展的制度下,不计社会、生态、政治上的后果。相反,无止境的资本积累说明,新自由主义权利制度必定依靠如下手段而在地理上扩张至全球——通过暴力(如智利和伊拉克),通过帝国主义活动(如世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行),必要时也通过原始积累(如中国和俄罗斯)。私有权和盈利权等不可剥夺的权利,将被不择手段地普遍建立起来。当布什说美国致力于将自由扩展到全球,他想说的正是这个意思。

然而,这些权利并不是我们仅能有的权利。甚至在联合国宪章规定的自由概念之中,还存在许多派生性权利,如言论自由、受教育权、经济保障权、结社权,等等。实施推行这些权利将给新自由主义带来严峻挑战;将这些派生性权利置于首位,而把私有权和盈利权等首要权利变成派生权,会在政治经济实践中引起意义重大的革命。还有许多完全不同的权利概念可供我们追求——例如全球共有物品的使用,或基本食物保障的供给。“平等的权利之间,强力起决定作用。”争夺真正的权利概念,甚至自由本身的概念的政治斗争,使核心问题变成了寻求替代性方案。

上一篇 回目录 下一篇